Arthur Bernard

Tout est a moi, dit la poussière, Arthur Bernard, Champ Vallon (paru fin août 2016)

L’homonyme était presque parfait – une aubaine.

En tirant les ficelles et les fils d’une histoire qui se dévide sur près de deux cent trente-cinq pages, Arthur Bernard s’offre une entrée dans l’art-roman par le truchement d’un homonyme, un presque-double, le personnage d’une histoire vraie : lui-même en autre, en assassin manqué, d’un crime inachevé, du nom d’Arthur Ferdinand – Bernard, on s’en doutait. Arthur Ferdinand Bernard est un bagnard gracié, matricule 18640 : son crime et son châtiment sont attestés. La preuve est faite par l’archive. Mais a-t-il véritablement existé ? Quelle fut sa vie ? Que valent les quelques traces qu’Arthur Bernard a collectées ? C’est là l’enjeu de ce nouveau roman d’Arthur Bernard – on l’attendait, vous le savez, comme on attend ceux qui suivront – dont le héros l’est avant tout d’un art-roman qui interroge les signes laissés sur le papier et rend hommage, signe de la tête et refrain narratif, à Godard, à Rimbaud, à Céline, à Homère – celui qui vous apprend comment parler aux morts.

Dans ce roman où derrière je se tient un autre je, il s’agit moins pour l’écrivain narrant – Arthur, Arthur & Ferdinand – de chercher à passer à la postérité sous un double ou un tiers nom, fraternité des homonymes, que de laisser une trace à la manière de tout le monde et de Personne. Chaque homme sera sauvé, le bagnard du roman, l’écrivain écrivant son histoire, le lecteur la lisant et jusqu’à l’exemplaire relié de l’Odyssée qui parle aux délaissés, aux déclassés, aux échoués, gens ordinaires, moins ordinaires de l’avoir lu. Dans l’avenir, c’est à chacun de nous qu’il reviendra de faire parler les choses muettes qui organisent le monde des vivants et, grâce aux livres, permet d’embrasser l’âme des morts.

Tout est à moi, dit la poussière, titre admirable du livre dont la fin donne la source, n’aura de cesse d’illustrer par l’exemple romanesque le principe fondateur de l’art-roman selon Arthur Bernard : – la reliure. Relier le réel et la fiction, les existences nonymes et anonymes, les siècles passés et le présent instantané, le moi et le soi, les morts et les vivants, l’espace et le temps, le détail et l’ensemble, le livre et son contenu, pour remettre de l’intelligence sensible dans l’univers – qu’on sente le poids, parfois léger, des existences. Icare, I care. S’appuyer sur un vide.

« Aux yeux de certaines gens, la reliure est un métier de mince importance qui mérite à peine de fixer l’attention des esprits sérieux. » (p. 137)

Cet art-roman de la reliure, si j’ose dire et je l’ose, sauve l’homme de la filouterie humaine. Chaque homme devient un personnage, un homme aux mille ruses, dans ce roman d’Arthur Bernard où l’art n’aurait pas d’autre but que de relier les vivants en sursis aux morts que nous serons. Depuis Ernest Ernest on le savait. On l’apprend à nouveau. De fil en aiguille, d’une page tournée à l’autre découverte, l’écrivain est d’abord un relieur ; le relieur, un lecteur et le lecteur, un héros en puissance que sa propre mort oblige à se bricoler avec les moyens du bord, bouts de carton, colle et ciseaux – et parfois un imaginaire –, une transcendance.

Quand la vie ordinaire côtoie le mythe, l’écrivain se fait poète anthropologue et conduit son lecteur à l’aventure dans une histoire de forçat rédimé, un homme perdu et racheté par la reliure et l’amitié, dans un espace binaire, où les doubles abondent, s’opposent et se croisent, en quête d’une unité possible avec soi-même, d’une place possible dans les deux grands royaumes de l’Univers. La première partie du roman, nourrie par les archives (ce sont les rats qui font l’histoire), retrace la vie médiocre d’un filou de quartier, mal aimé, mal éduqué, dans le Paris du 14e, rue Daguerre, puis s’arrête net. Que dire de plus quand le réel s’arrête ? À quel vide s’appuyer ? Délaissant la breloque narrative héritée d’un XIXe féru d’effets de manches romanesques, Arthur Bernard joue son va-tout et transforme son personnage en héros légendaire – mythe poétique pour les siècles des siècles : il atteindra la grâce en reliant et lisant l’Odyssée au point de faire de cette lecture la trame imaginaire d’une vie qu’on pourrait croire réelle. Il est Ulysse, il est Personne, il est Icare. Au-delà de son obsession pour la reliure, nous ne saurons pas grand chose d’Arthur Ferdinand, le héros bagnard, filou raté, relieur achevé, sinon qu’il eut des déboires au sortir de l’enfance et, sur le tard, un livre et un ami. Deux grands. « Je sais que tu sais, car tu possèdes le don du commerce avec les morts comme l’exactitude de l’amitié.» Tout l’art-roman consiste à « raccourcir le temps, les péripéties du récit en les ramassant, il eut vingt ans de bagne. » Time passes, écrit sans transition Virginia Woolf à propos d’une histoire de phare, autre histoire maritime.

Chacun comprendra le mythe du bagnard relieur comme il voudra. L’intérêt du livre est ailleurs. C’est le moment d’anticiper. J’y arrive.

Dans ce roman de l’art-roman d’Arthur Bernard – Je m’appelle Louis-Ferdinand ! –, je trouve admirable surtout l’art du relieur (je me répète, je me redis, je ratiocine), de l’écrivain qui lit et qui relie les œuvres entres elles, les siennes et celles des autres, depuis une trentaine d’années, d’un livre à l’autre, et l’admire pour cela, incarnant dans son écriture de plus en plus singulière et syncopée – un imaginaire rythmique !

Dans le prolongement des deux derniers livres, Ernest Ernest (aux éditions Cent pages) et Gaby et son maître (chez Champ vallon), Tout est à moi, dit la poussière met en tension la syntaxe et le récit, l’agencement matériel du langage et la part imaginaire qui en raconte les péripéties. Ce n’est plus tant le choix des anecdotes qui importe que la manière de faire résonner et vibrer dans le texte – tendu, délié – les motifs familiers des amateurs d’Arthur Bernard : l’amitié, la mort, l’écriture, l’admiration, la trace, les doubles, sans oublier l’alliance avec le lecteur. D’une page à l’autre, d’une phrase à la suivante, le lecteur est tour à tour pressé par la syntaxe qui lui disloque le crâne et ralentit son rythme cardiaque, puis transporté par des phrases aériennes, lecteur marchant dans les nuages – qui l’arrachent d’un mouvement net à la pesanteur du récit terrestre.

Prenez le début, emberlificoté par un certain côté et, çà et là, des bribes comme une mitraillette, des accélérations, des éclats, des resserrements, des bouchons – on peine à avancer puis la phrase s’ouvre, le texte se dilate, l’image se déploie. Ainsi des petits camarades se prénommant l’un l’autre d’un même nom. « Parce qu’il était Babet et que j’étais Babet. » On connaît le modèle, la chanson n’en est que plus belle. L’un des deux meurt noyé dans sa voiture. Accélération du récit. Il a soixante ans. C’est un drame. En réalité, ce n’est rien sans les mots qui disent la mélancolie de la perte. Les voici :

« Et moi Babet restant, ou moitié de, j’en aime encore moins les étangs (et la carpe idem), leur vert stagnant, la crème sale des bords qui crève en bulles, bruits de succions obscènes, les abcès autour des herbes, insectes y pullulant, éternels moucherons, immortels éphémères, les bois pourris flottants. »

C’est du Rimbaud, c’est du Brel. C’est à la page 12. Et cela se poursuit jusqu’à la FIN.

« Voilà. On y est. » Carpe idem & Carpe diem.

(Puis au-delà : Bonus !)

Gaby’s last tape

O Voi ch’avete li ‘ntelletti sani,

mirate la dottrina che s’asconde

sotto ‘l velame de li versi strani.

Inferno, IX, 61-63

Écrire et admirer, c’est tout un. Les grands écrivains sont des admirateurs-nés. L’admiration nous tend miroir d’un idéal de soi en la personne de l’autre inventé, fantasmé, recréé dans le silence tumultueux de nos affects où se construit l’œuvre à venir, la sienne à soi, venue de l’autre en soi. L’admiration réveille en soi le même que soi dans l’autre. L’amour est au miroir comme un malentendu. On n’aime jamais que soi.

– Et puis après ?

Le lecteur n’aura guère reconnu en ce début alambiqué l’invitation urgente à lire (et toutes affaires cessèrent) le très beau livre, faut-il vous le redire, d’Arthur Bernard, Gaby et son maître, troisième volet d’une trilogie autobiographique inaugurée il y a huit ans (La Guerre avec ma mère, Gaby grandit, Le Désespoir du peintre, triangle à quatre côtés, et même cinq), qui ainsi se termine, roman de soi, de soie aussi, de l’autre en soie, velours des émotions qui vous traversent en le lisant.

Je connais un peu l’homme. Nous avons partagé le vin et le couvert. Il est fait de cette vérité-là des mots qui savent dire l’admiration éperdue et l’offrir au lecteur, la bonne nouvelle de la rentrée. Cette admiration pour un homme, pour un grand écrivain – comment les séparer ? –, pose le lecteur en compagnon indispensable, une oreille attentive, un silence amical, le contraire d’un disciple. Un tout jeune homme de vingt et quelques rencontre le plus grand écrivain vivant du siècle vingt dans le mouvement de sa vie quotidienne d’étudiant : le métro parisien, station Glacière, ligne 6, aérienne. Il le croise chaque semaine, montant ou descendant, sans jamais oser lui parler, cherche à entendre Sa voix, signe de Son génie, l’Hello d’une sainteté, qu’il n’entendra jamais, mais retrouvera dans les mots qu’il admire et qu’il conserve de Lui dans son oreille.

Lire sa Parole : d’accord. Mais Lui parler : jamais.

– Et puis que dire ? Que dire quand on est écrivain (en herbe ou non) ? C’est la question que se pose le jeune homme sans tout à fait savoir encore que c’est aussi celle que se pose l’écrivain admiré. D’ailleurs, toute œuvre appelée à durer se la pose et la pose au lecteur.

Que dire ? Pourquoi écrire quand on n’est bon qu’à lire – ou à survivre – croit-t-on ?

L’intrigue est mince. Mais solidement nouée. Car le livre est construit sur ce qu’il adviendra de cette rencontre, de cette question cruciale, alors que tout est déjà dit, écrit, et semble dit d’avance, pour les siècles des siècles. Nous arrivons trop tard. À quoi bon Lui parler ? L’homme admiré ne lui répondrait pas. Ils n’appartiennent pas à la même réalité, aux mêmes aspirations. Il n’est pas son disciple et le dialogue entre eux est impossible.

– Jusqu’au tour de passe-passe final, un pur joyau du mentir-vrai, où celui qui ment perd : lisez, vous comprendrez. Si tout est vrai dans ce beau livre, rien cependant n’est vérifiable. Tout peut être inventé ! Comment savoir ? Fie-toi à tes émotions, lecteur. Elles te diront ce qu’il en est de toi et de ce livre que tu tiens. Tu devras l’épouser sans notes. Cela étant, sur le chapitre de l’allusion, Arthur Bernard a développé dans son œuvre une pratique pleine d’élégance vis-à-vis du lecteur, qu’il accompagne dans ses détours érudits, expliquant l’air de rien, au fil même du récit, ce qu’il en est du grec et du latin, de Job ou de Rizzla. (Je ne suis pas Arthur Bernard. Démerde-toi.)

Donc : un tout jeune homme admire Le Grand Écrivain. Éperdument admire. Son nom Arthur Bernard. Le nom de l’admiré est sur la couverture, première et quatrième, cette drôle de couverture choisie par l’éditeur, qui fait de Lui (entendez bien : de Lui) un auteur superstar, auréolé d’étoiles, comme si, au fond, aimer revenait à tenir la chandelle, les yeux papillonnant.

Pourtant le maître aimé est des plus rudes, des plus austères, n’invite pas à la plaisanterie, ni à l’intimité, ni à l’admiration qu’on a pour lui, ne rigole pas beaucoup, encore que certaines fois, il est des plus humains aussi, d’un humanisme parabolique, façon Samaritain dans le désert des villes (lisez, vous comprendrez). Ce livre affirme d’emblée la position sacrée de l’écriture, sacralisée de l’écrivain, que tout jeune homme un peu lettré, d’une autre époque aussi, d’un temps où l’on parlait de La Littérature, lui reconnaît ; les jeunes filles et les femmes, on le verra aussi, sont différentes, peut-être parce qu’elles apprennent très tôt, à leur corps défendant, de quel mystère trivial relèvent la création et la divinité. (Ce livre, de fait, est deux histoires d’amour.)

Mais le jeune homme est ainsi fait qu’il veut parler mais ne peut pas, qu’il se sent prisonnier de son admiration, qui d’ailleurs le sauvera : tout livre est livre d’admiration. La traverser sans l’annuler, c’est devenir écrivain : trouver pour soi le bon degré d’incandescence ou de dégel des mots, apprendre que le labyrinthe de la parole peut être sec et droit, tout près et contre le modèle aimé. Le livre développe cet art du bon degré, du mot juste, ajusté, du mot rebond, de l’anecdote précise, de la vie quotidienne du héros entre les stations – l’art du récit et toute sa gamme –, auquel le lecteur impuissant se laisse prendre et reprendre, il aime ça, réduit à n’être qu’un tourneur de pages heureux, ravi – et après ?! –, la piscine et le plongeoir, on pique une tête on recommence, d’autant plus que la ligne du récit est hérissée de déviations, bifurcations, à-cotés, d’aires de repos et de relance, commentaires d’une photo, parabole, hypothèses, mises en scène, de ménage, de récits enchâssés, qui le conduisent avec puissance aux pages d’apothéose et d’émotion qui closent le livre. Les dernières donc, les vraies de vraies, sans suite après, cette fois.

Amoureux éperdu, Arthur jeune homme Lui donne de petits noms qu’il se redit, temps du récit ou du trajet, faisant ainsi déjà œuvre d’écrivain : il est pour lui Le Touareg sans paroles et le muet de la Glacière. Lui est son Maître. Lui seul. Si d’autres maîtres sont mentionnés, auxquels le livre rend un hommage ému, aux pédagogues aimés qui ont compté, un professeur de grec et de latin, un directeur de thèse, le père cycliste à son retour d’Allemagne, seul le Targui, le Touareg délocalisé est Maître en Majesté.

Nos maîtres sont dans nos mots comme des idées magnifiées. Il est et restera pour lui le silencieux Touareg irlandais du métro Glacière, image vive et brûlante de sa morale d’écrivain.

Ce livre est plus qu’un exercice d’admiration, qu’il est aussi, effet boomerang du miroir. Ce livre est un portrait de soi en artiste amoureux, d’un autre, du monde, de l’écriture, d’un rêve qui le tient par l’oreille, qui l’appelle. Admirer, c’est se jurer d’aimer ce rêve, d’être fidèle à la promesse qu’il porte, d’en accueillir la lente gestation. Aimer est à la fois l’expression d’un sentiment et l’annonce d’un programme : Prendre la parole ! – Sur quoi, bon sang ? Le livre d’Arthur Bernard est le récit de la rencontre avec Celui qui fut l’instrument pas tant d’une vocation que d’un choix d’écriture, la voix aphone qu’il a suivie dans les bolges aériennes du métro parisien. Écrire ce rien à dire. Écrire même sur ce rien. Pas de grande œuvre sans Guide souterrain, de Virgile à Joyce. Passant par Dante et par Homère, vous comprendrez comment on glisse d’une œuvre à l’autre. Sans oublier celle de Son maître.

Écrire, c’est créer un espace commun dans la séparation irrémédiable des êtres, des temps, des lieux, et inscrire son nom propre dans une suite sans guillemets ; c’est faire œuvre de copiste indocile, inscrire et triturer, faire bifurquer la tradition, quitte à la rompre, l’envoyer valdinguer dans les décors, pour ainsi et aussi lui imprimer une force nouvelle. Les cuistres citent, et souvent juste ; les faiseurs et les patachons du réel ont la bouche pleine de citations exactes, très souvent de leur cru. À l’opposé, ailleurs surtout, les écrivains volent sans vergogne et sans guillemets. Ils savent d’emblée que leur parole est appelée à rompre et à consolider le Verbe.

Qu’elle s’y ajoute.

L’allusion à Brodsky, dans le début du livre, qui m’a fait sursauter (d’inattendu, et puis de joie), aux Vingt Sonnets à Marie Stuart qui plus est, que nous publierons en novembre, fait plus que signe et sens dans la mesure où l’écriture, la littéraire, est seule à même de mettre sur le même plan, au même moment, des niveaux et des temps différents, comme deux personnes inconnues respirant le même air et au même instant. Écrire, c’est retrouver la simultanéité d’une communauté impossible, pour cela préservée.

Gaby et son maître pratique, avec bonheur pour le lecteur, cette religion du verbe qui troue le temps et reconstruit l’espace. Ce livre, comme bien des livres d’Arthur Bernard, est lui aussi un Livre des morts retraçant le mouvement du voyage des humains hors du Temps, vers un espace où vie et mort se tiennent ensemble. La surface plane d’un livre, même virtuel, est l’unique sépulture dont les âmes ont besoin à présent, devant lesquelles viendront se recueillir et se ressourcer les lecteurs de l’avenir. Et c’est pourquoi, confiant, je chante les larmes et les joies de ce héros fêté par le destin, qui le premier quitta les bords du Rhône pour aller vivre près du métro Glacière.

Gaby et son maître,

d’Arthur Bernard

paraît le 23 août 2013 chez Champ Vallon

Arthur, le rêve et la révolution

“Camerado, this is no book,

Who touches this touches a man”

Walt Whitman

Attente.

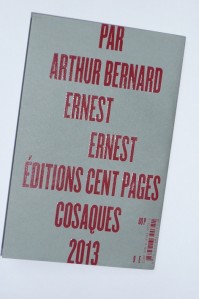

C’est peu dire que de dire et redire (le redire à nouveau) que j’attendais ce livre, le dernier livre d’Arthur Bernard, le tout dernier pas le dernier, des éditions Cent pages. Le voici, vraiment beau, et avec dédicace.

Il m’arrive par surprise, je le guettais pourtant, depuis un an, plus rien (ah si, un livre chez Parigramme, lu rapidement, trop vite et partiellement : la vie est imparfaite, mais pas seulement) ; donc, chez Cent pages, depuis un an la diète (ah ! parlons-en de la diète généralisée, du manque de Livres : Où est passé Handschin de chez Argol beaucoup, mais plus vraiment ?).

Figurez-vous qu’Ernest Ernest, le dernier livre d’Arthur Bernard, le tout dernier entendons-nous, était prévu au catalogue de l’année 2006-2007 des Éditions Cent pages, annonçant par surcroît, À la recherche du temps perdu, de Marcel Proust, le même que l’autre…

Tombeaux d’un doux.

Tombeaux d’un doux.

Ernest Ernest est un double Tombeau dédié à deux figures, faites hommes aussi, de révolutionnaires éloignés dans le temps, un siècle et plus, mais proches par le parcours et dans le cœur d’Arthur Bernard, qui ne les a « connus nulle part ailleurs que dans les livres, les mots, les leurs (…) » Ernest 1, Cœurderoy, « rêveur… ennemi de toute règle et de toute mesure »1, voué au suicide comme d’autres le sont au bonheur ; Ernest 2, Guevara, dit le Che, « Guérillero, homme politique, médecin »2, celui qu’on sait, dont la légende, faite vie aussi, est déclinée sur de nombreux tee-shirts, bérets, casquettes et pages wikipedia. En prime : l’étoile.

Le titre, Ernest Ernest, sur la première de couverture, sans mention spécifique, autorise la rêverie, le doute préliminaire, l’instant dubitatif. De qui, de quoi est-il question ? Les amateurs des Éditions Cent pages savent cependant qu’Arthur Bernard est préfacier des Jours d’Exil de Cœurderoy, Ernest, auquel il emprunte le nom pour habiller l’un de ses personnages (Le neuf se fait attendre). Le lecteur relira avec profit la préface en question : « Car Cœurderoy est avant tout un homme qui écrit, qui sent, en artiste, qui se sent artiste, s’il pense, raisonne en révolutionnaire. » Un peu plus loin, le portrait fraternel ressemble à un autoportrait : « Être tout entier dans ce que l’on écrit, cette passion éperdue… »

Tombeau littéraire et poétique, ce livre est une méditation sur la révolution (l’idée, surtout, insiste A. B., et c’est tout dire de ce que la révolution doit à cette passion éperdue), celle des bouleversements et des retours sur soi, devant ces deux grands morts, l’un anonyme, l’autre légendaire, deux images de l’homme d’exception ; accent mélancolique, satire, lyrisme et bilan personnel en composent la matière : vie de lectures, vie d’homme, d’abord jeune, puis moins.

C’est pour cela un très beau livre.

Sur la révolution (l’idée), cette passion collective dont la mythologie ensoleillée dans nos esprits et nos contrées supplante les coliques rouges du sang versé. C’est en cela un très beau livre sur la mort des héros, des vaincus, « pas des victimes » (ce sont pourtant souvent les mêmes, en 62 comme en 61) ; c’est aussi et surtout une méditation sur le temps, la tempe qui passe au gris, sur l’énergie qu’il faut pour extraire de toute vie, une vie – sa vie – toute entière là où on la laisse quand on la laisse, parfois mal accordée à celle des autres, à son époque, quand ce n’est pas à ses désirs. « Comment peut-on vivre en 2012 ? par exemple » est la question qui clôt ce livre, sans réponse véritable. Encore que les deux dernières pages, recto verso, vignette et citation, une fois le récit clos, nous parlent encore de ce dont parle le livre.

C’est pour cela un très beau livre, sur l’œuvre inégalée d’Arthur Bernard, le nœud qui la nourrit, son art, politique du récit et politique des convictions, part d’ombre aussi. La vie racontée d’Ernesto est certes intéressante, mais un peu moins pour moi qui ne l’ai pas connu, ni en livres, moins encore en tee-shirts.

Ce livre rectangulaire comme un tombeau est fait de strates, de stèles, visibles et invisibles, c’est un livre de lectures, sur la lecture, lecture d’une vie, lecture d’un livre, d’une autre vie, d’un autre livre, les deux Ernest nous laissent entendre que c’est cela et c’est tout un. Vie œuvre mêlées. Ainsi nous ne disparaîtrons vraiment qu’au jour où seront morts les seuls vivants capables de nous nommer, de retenir notre nom dans le livre qui sera notre tombeau pour l’avenir, avec fluctuation des cotes de la reconnaissance toujours possible. De là, dans ce beau livre, et pour cela très beau, tombeau dans le tombeau, cet art de retenir au bord du socle ou de la stèle le nom de quelques inconnus, instants de vie, art parodique parfois : Gros, Jannot ou Dürhing, ce partisan de la révolution par la douceur, parmi d’autres innommables. C’est en cela encore un art poétique dédié au mode mineur chez les auteurs majeurs, le temps qu’un siècle sensible s’en aperçoive enfin ; et plus encore, un livre dédié aux Noms qui ont compté et comptent encore dans la vie œuvre d’Arthur Bernard : Beckett, Céline, Flaubert, on le savait. Et quelques autres, Nizan, Godard, Malcolm Lowry, Laforgue, Queneau que je retrouve avec plaisir. De cette manière, le livre rend compte des goûts d’un homme de l’autre siècle, exilé dans le nôtre.

Du coup, lisant ce livre, le lecteur (insistons) se trouve face au défi de ce à quoi la lecture le confronte : les signes sur le papier en disent toujours plus long que le papier n’en saurait contenir. Les strates de signification se superposent, s’ajoutent les unes aux autres, se contredisent ou s’additionnent et finissent par faire plis dans l’esprit du lecteur déjà lourd d’autres strates, acquises, innées, expériences et culture qui lui sont personnelles et qui se mêlent au livre : une crypte à décrypter, en aveugle, pas de bougie.

« La météo de nos humeurs. »

Ernest Ernest d’Arthur Bernard est un beau livre (le redirai-je assez) sur la fragilité des traces que nous laissons. La vie y est décrite par éclairs, Commencement et Fin, Prologue et Épilogue, Tête et Jambe : le ventre a disparu, même si le corps souffrant de l’Exilé, liquidé dans son école, veines ouvertes dans son grenier, est raconté par le menu, ouvrant par ce côté la voie aux envolées (pour moi grand-guignolesques et) romantiques sur la régénération, le suicide ou la mort, choisissez, ou la révolution sans fin des deux Ernest. Apprendre à mourir pour commencer à vivre.

La tentation est grande pour le lecteur d’Arthur Bernard d’interpréter les signes, oracles de papier, les mots, les anecdotes, les silences, dans cette mise en scène de soi devant ces deux Tombeaux. Ernest Ernest ne feraient qu’un alors avec Arthur, le mot de la fin, d’une évidence première, action armée et langue guerrière réconciliées. Ce livre afficherait la météo de l’âme d’un écrivain qui ne colle pas à son époque. « Adhérer, un idéal de mollusque », disait Georges Hyvernaud, un quasi inconnu.

Démocratie thérapeutique.

Spectateur impuissant des années 60, Arthur Bernard a ruminé l’idée de révolution dans toute son œuvre et, nous dit-il, toute sa vie. De là, cette mauvaise foi cinglante qui porte le pamphlétaire qu’il est à regarder d’un œil soudain moins myope la Rrrévolution de mai 68, que la jeunesse de sa génération aurait portée moins dans les couilles qu’à la boutonnière : « Quand on voit leurs restes, on se dit qu’heureusement il y a la mort qui déblaie, égalise tout au bout du bout. » Ernest et Ernest seront pour lui les contre-exemples virils de cette révolution armée de couteaux suisses, au risque d’en être aussi, mais involontairement, les Dupond et Dupont récupérés par les tee-shirts de la révolution marchande. Les pages consacrées à l’annonce de la mort du Che illustrent l’ambiguïté marquée, à peine troublante pourtant, du livre, de tous les livres d’Arthur Bernard, sur le sens de l’action politique, signification et direction. Ce n’est pas tant la théorie sur la révolution ou les débats sur la violence organisée qui en font l’intérêt que la manière propre à Bernard de manier le détail dans sa portée multipolaire et son indétermination chronique. Le traitement de la récente affaire Coupat, jamais nommée, mais signalée par « les attaques réelles ou présumées contre le réseau des diligences à très grande vitesse, la Wells Fargo française du XXIe siècle », met en balance ironie et admiration muette. Dans les deux cas, de l’ironie ou de l’admiration, manque la réalité du monde, taillée dans le réel des mots.

J’aime ce mauvais esprit. L’hommage aux deux Ernest sauve à la fois l’idéalisme révolutionnaire, l’action armée et la mauvaise conscience de l’intellectuel face à l’action. Lisant ce livre, Web sous la main, je suis tombé sur une photo de Sartre et Guevara : malgré le havane commun, les pieds du philosophe, sur la tranche et rentrés, en disent plus long sur la position de l’intellectuel armé d’un couteau suisse face au Révolutionnaire incarné. « Pour le vingtième [siècle], en France, la révolution, son idée sèche, ses fruits secs passent souvent par les classes préparatoires, pas à l’insurrection, juste aux grandes écoles, une spécialité. »

La mauvaise foi et la mauvaise conscience, doublée d’une ironie féroce et douce, très bel alliage, donnent à ce livre sa mire et sa puissance de tir. Enfant de notre époque finalement, Arthur Bernard, ou l’écrivain qui parle en lui, vit l’engagement comme une impossibilité féconde. Révolutionnaire sans révolution (les choix pourtant ne manquaient pas : Régis Debray, Henri Alleg…), Arthur Bernard choisit la position du réfractaire, célébrant en même temps l’insurgé, parfois vainqueur, toujours vaincu. Hommage de l’intellectuel à l’homme d’action, ces pages, tout en ambivalence rythmée sur la violence et les démocraties thérapeutiques définitivement parfaites (on peut changer de vie, pourquoi changer le monde), règle en même temps son compte à l’absolutisme du Bien, « ce blanc démocratique qui sèche sur notre petit pré. (…) À la télé, on ne voit pas couler le sang que nous versons… »

Tout foutre en l’air ?

Difficile d’en sortir, une fois qu’on a goûté aux conforts des démocraties policées qui placent l’école au cœur de leur système de dressage et de pacification. La question déborde de loin la révolution ; en témoignent aujourd’hui les romanciers tout droit sortis des classes prépas, qui sont légion et bien placés au box-office des compromis avec ce qui existe d’institutions consommatrices de renoncements. L’écrivain bien dressé mange sa soupe en silence, retour des bonnes manières et des investissements :

« Comment sortir de l’école quand on prétend tout foutre en l’air y compris ce dont on sort, la littérature, l’art, les idées, la politique alors qu’on n’a jamais cessé d’être assis au premier rang, pas trop loin du maître ? La question m’a toujours semblé centrale dans le tout petit monde dont je suis moi aussi, dont ceux qui l’habitent et en sont habitués croient que c’est le monde en vrai ? L’univers tout entier, dans une salle de classe, écrit au tableau noir et à la craie. Comment y échapper ? »

L’ironie douloureuse résume le livre saisi dans son entier, tableau et trajectoire. La fin, la citation de dernière page, placée en tête de cet article, répond à la question de manière tout aussi douloureuse en renversant le cours imperturbable du désenchantement. Dans le miroir des illusions nourries par le langage, « la nostalgie de l’avenir », qui nous promet du neuf, ressemble à celle d’un passé inutilisable. Le malentendu est inévitable : l’ordre du langage n’est pas l’ordre du monde.

« Voilà, c’est vite dit et mal dit, ce n’est que salive, encore, en tout cas du papier et des mots. »

Coraggio, fratello !

Notes

1Jours d’Exil (Fragments), Coll. Cosaques, Éditions Cent pages, 2003, p. 65.

2Wikipédia (en ligne le 1er mai 2013)