Édition

La reliure est ma religion ; le brochage, mon dogme. Un livre sans fil est un texte, un fichier, un flux – la plage de Biarritz !

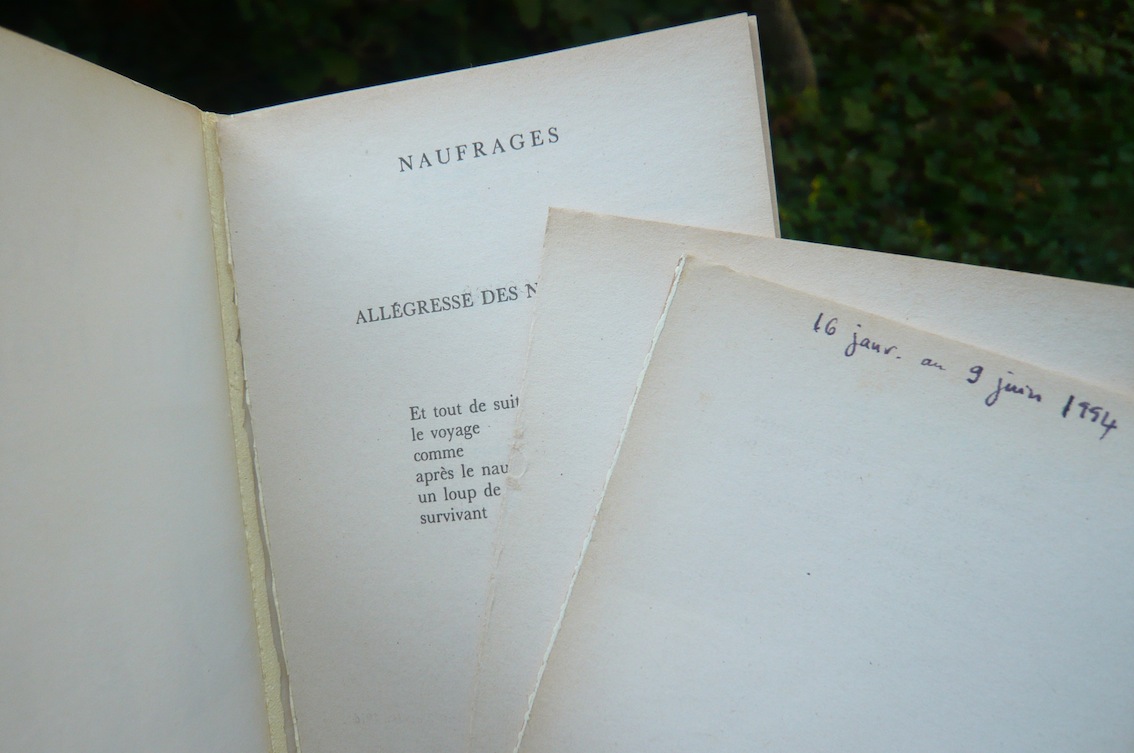

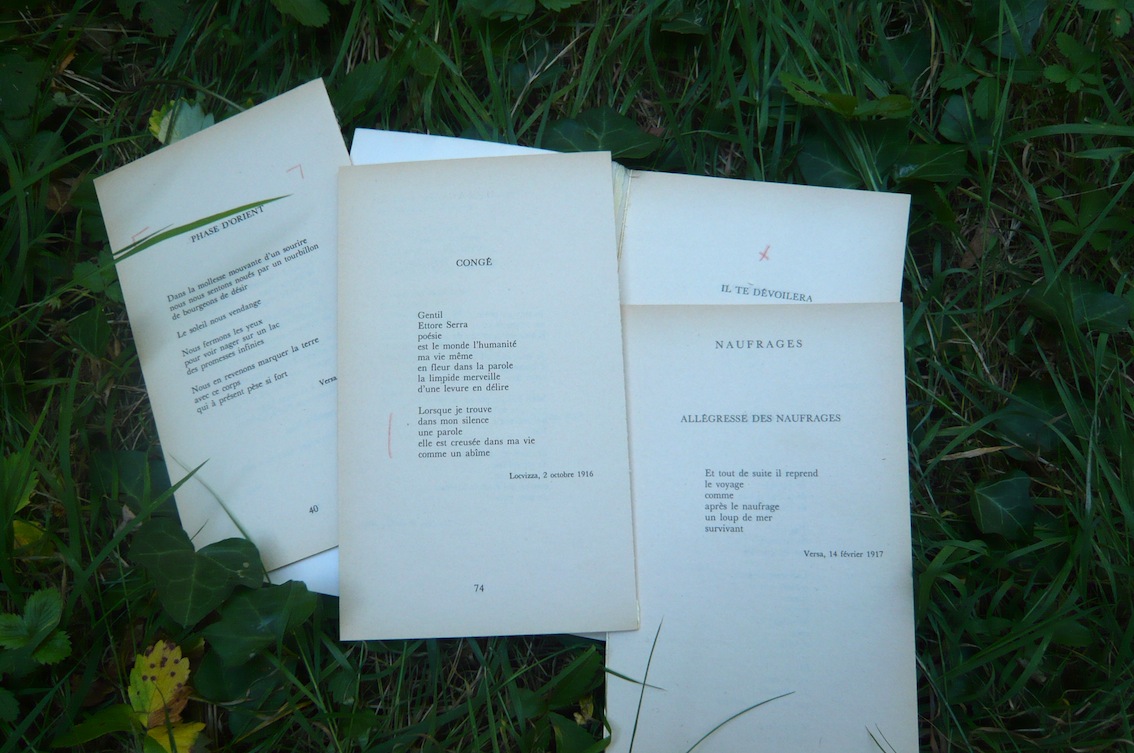

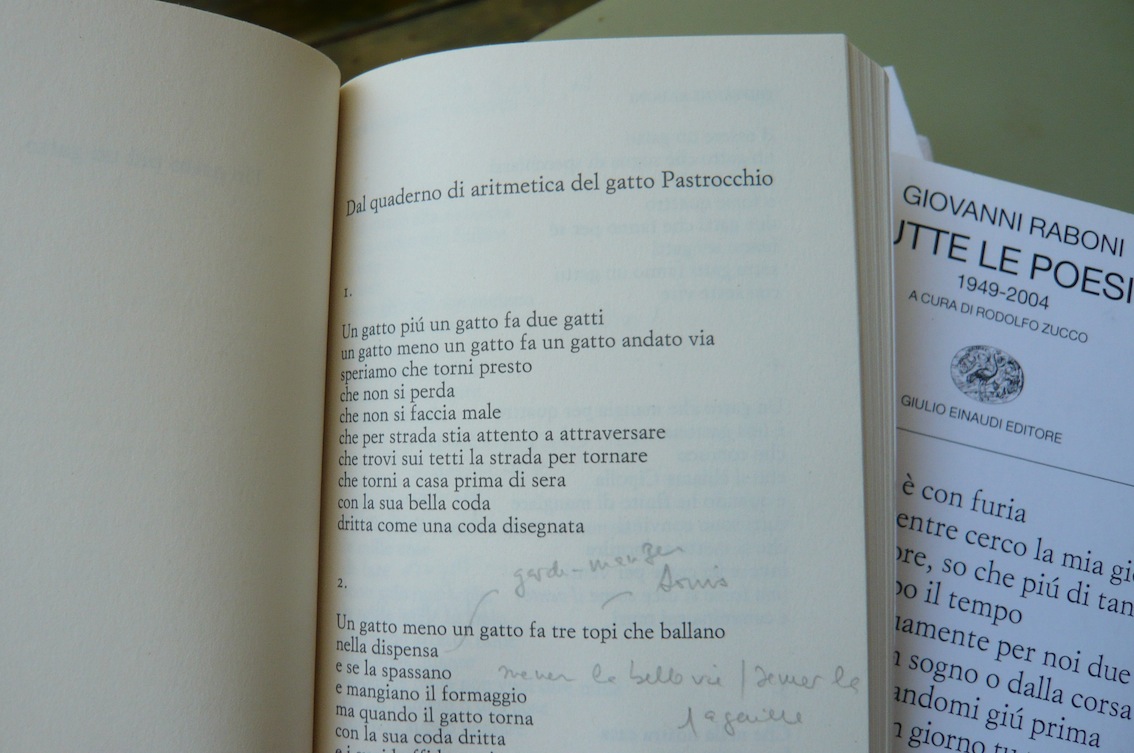

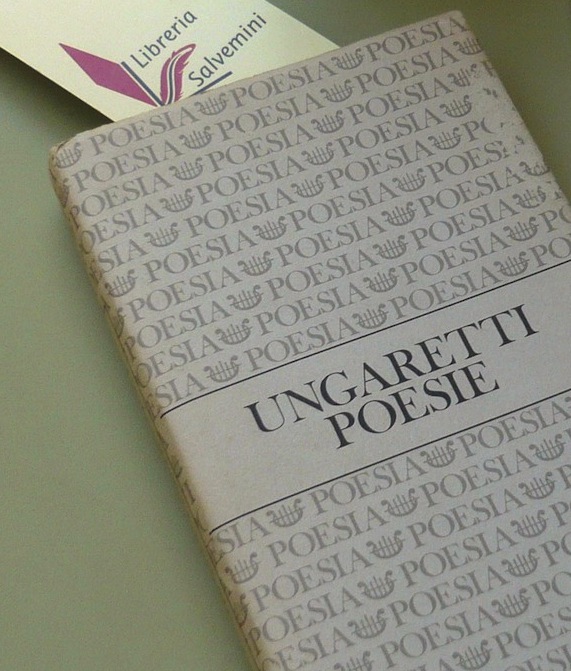

Je viens à nouveau d’en faire l’expérience avec mon exemplaire de poche d’Ungaretti, Vie d’un homme, à peine ouvert depuis plus de vingt ans. Il était souple à cette époque. Dépôt légal : 1973 ; impression faite en février 1981 (on souperait bientôt de socialisme indécollable).

Au-delà des questions techniques, l’expérience me confirme une chose : les livres brochés, avec fil donc, et puis collés ont une existence quasi infinie à l’échelle d’une vie humaine : au moins cent ans. Mon exemplaire bâclé-collé d’Ungaretti sans fil en porte témoignage contraire. La prolifération des livres industriels collés, loin de constituer une avancée technologique en matière de colles supposées révolutionnaires (comme les chevaux de course d’Ulrich), induit plutôt un rapport ambigu aux textes imprimés. La faible durée de vie d’un livre collé, quand il ne craque pas à l’ouverture, feuilles au plafond, sème un doute immédiat sur la valeur que l’éditeur attribue à son contenu. Le fétichisme développé pour la pléiade est l’un des signes d’une canonisation du texte, du livre, de l’auteur et sans doute du lecteur accédant à l’objet relié, cousu, doré – en quelque sorte bibliothécable – de la collection réputée prestigieuse, solide, durable. Magique. Il s’agit en réalité d’un banal livre relié auquel l’éditeur offre une postérité matérielle qu’il refuse au format de poche (dont les exemplaires surnuméraires des salons de Paris ou d’ailleurs sont systématiquement pilonnés).

C’est comme si le contenu d’un livre, privé de sa longévité matérielle, perdait aussitôt de sa valeur. (La présence de d’Ormesson en pléiade rend le débat plus épineux et ma démonstration moins claire. Faisons pour le moment comme si.)

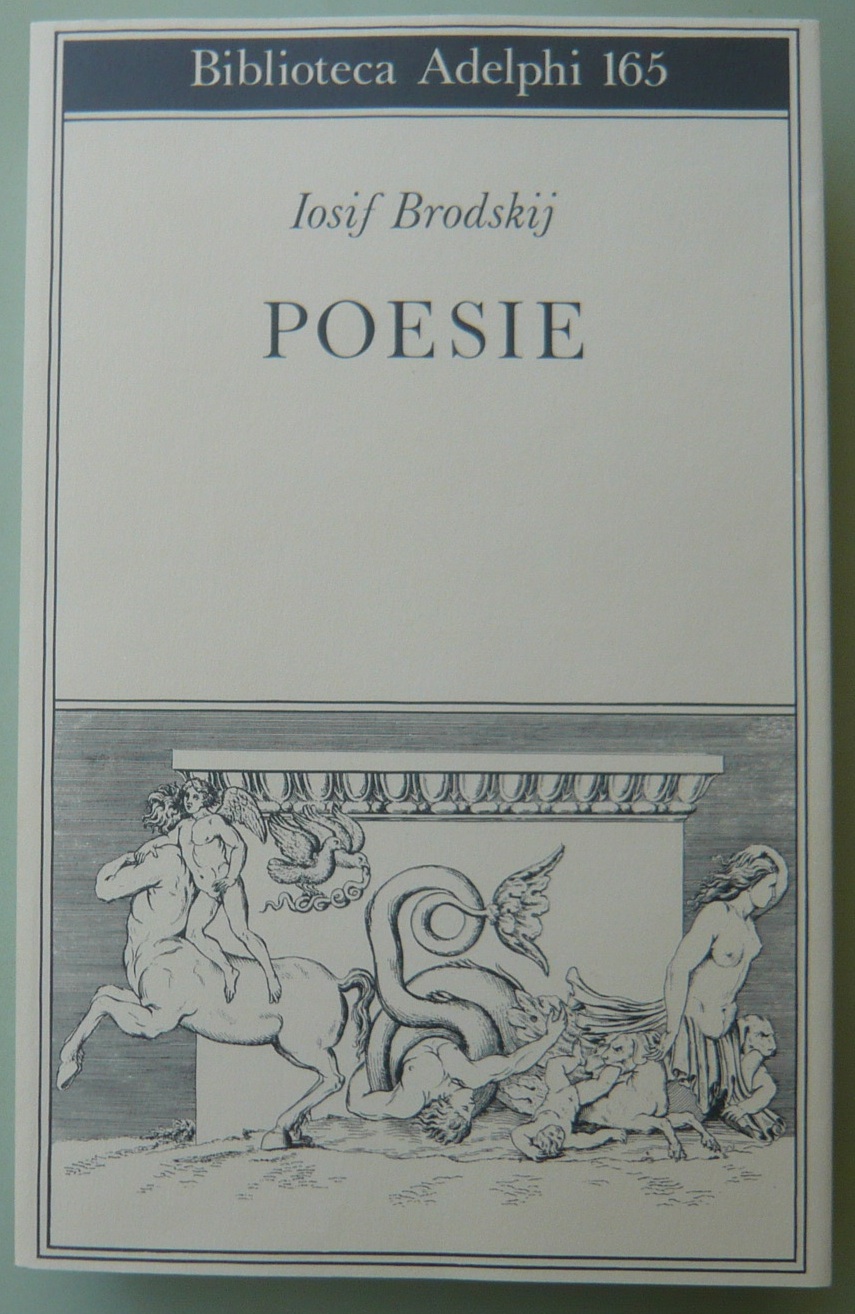

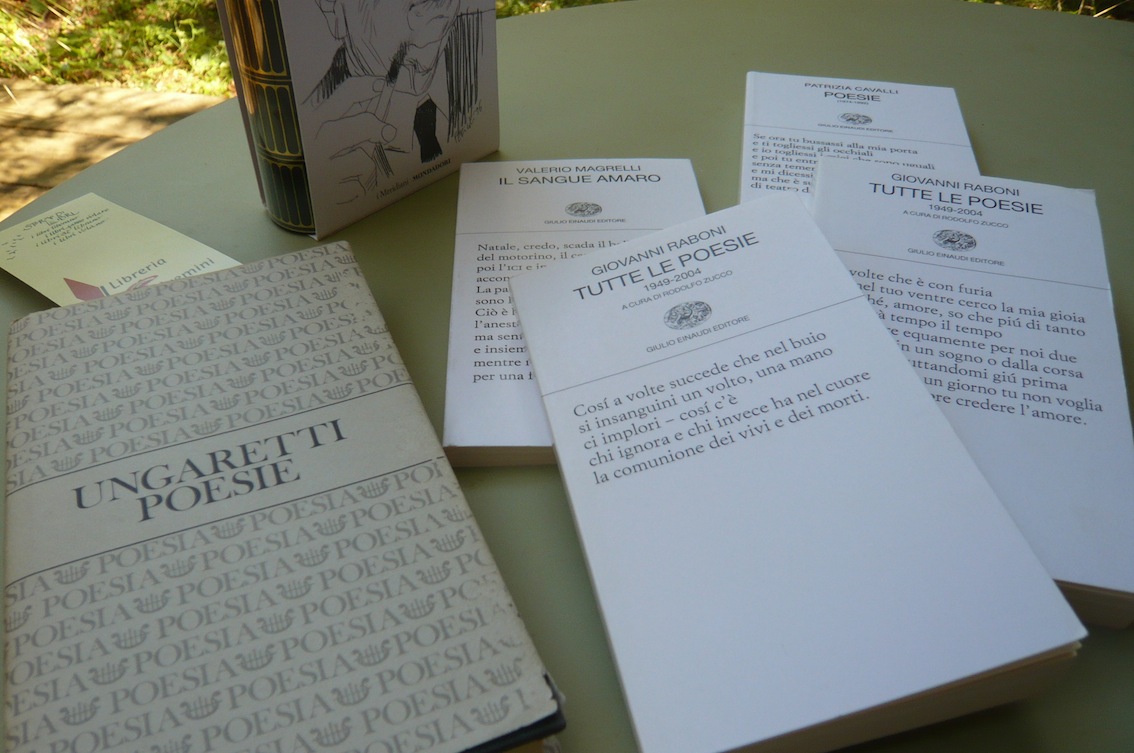

Je veux dire ceci : mon petit volume d’Ungaretti, parti en foglie e grumi, feuilles et morceaux, je peux le remplacer au même format pour 11€80. Je renouvelle mes jeans Cerruti, pourquoi pas mes Ungaretti ? Reste que son remplacement laisse intacte la question de la valeur attribuée à son contenu : pour moi, elle est infinie, mais en l’absence d’une traduction des œuvres complètes, il est permis de douter de celle que lui attribue son éditeur principal en français. Le choix de publier Jean d’Ormesson en pléiade accentue les doutes au-delà des glapissements de quelques lettrés intempestifs. Les publications disparates, parcellaires, sans suite, typiques de l’édition française en place, affirment parallèlement une même vérité radicale : les auteurs valent le nombre d’exemplaires vendus indépendamment de leur contenu. Les volumes dépareillés de nombreux poètes en attente d’une suite éditoriale cohérente (Brodsky, Ungaretti, Celan…) ou l’indisponibilité des volumes déjà traduits (Szymborska, Montale…) donnent le ton, la mesure et le rythme de notre religion littéraire, limitée à l’instant. D’où, à l’opposé, l’importance pratique et symbolique de la reliure, au risque du fétichisme.

Un livre est cousu et collé. À défaut, c’est une planche lisse – surf sur toutes les lignes.

L’attachement de Gallimard aux classiques scolaires, accessibles simultanément en pléiade et en poche, indique l’orientation éditoriale prise depuis quelques décennies en direction d’une culture touristique de masse : petits shorts et grands monuments.

L’impression de livres collés, privilégiée par l’édition contemporaine, préfigure plus largement le passage de la profession à la temporalité des écrans tactiles (du short, du short et du mini). On s’en met plein les yeux, on s’en crispe les doigts – Et l’hypertexte balaie le texte : retour du flux.

Le livre collé et le fichier numérique relèvent de la même logique des flux à la demande d’une culture/civilisation dont l’impulsion ou le clic est sans désir ni durée, renouvelable à l’infini des jeans Ungaretti. Le texte : bolo bolo pour écran plat.

Cette perspective ne me gêne pas. Je l’appelle même. Secrètement, elle me ravit. Nous y verrons plus clair une fois notre champ de vision dégagé : si l’on excepte les foules aux têtes penchées, la culture numérique partout agissante reste essentiellement invisible. Les contenus sans réalité palpable n’y ont plus aucune présence, hors les flux souterrains qui les acheminent : ni usure, ni durée, ni destination précise malgré les profilages. Du vide et de l’espace à la surface du monde – où se presseront à nouveau les quelques milliers de lecteurs de Schmidt, Ungaretti, Brodsky, Noël – leurs œuvres au grand complet (idée à préciser).

*

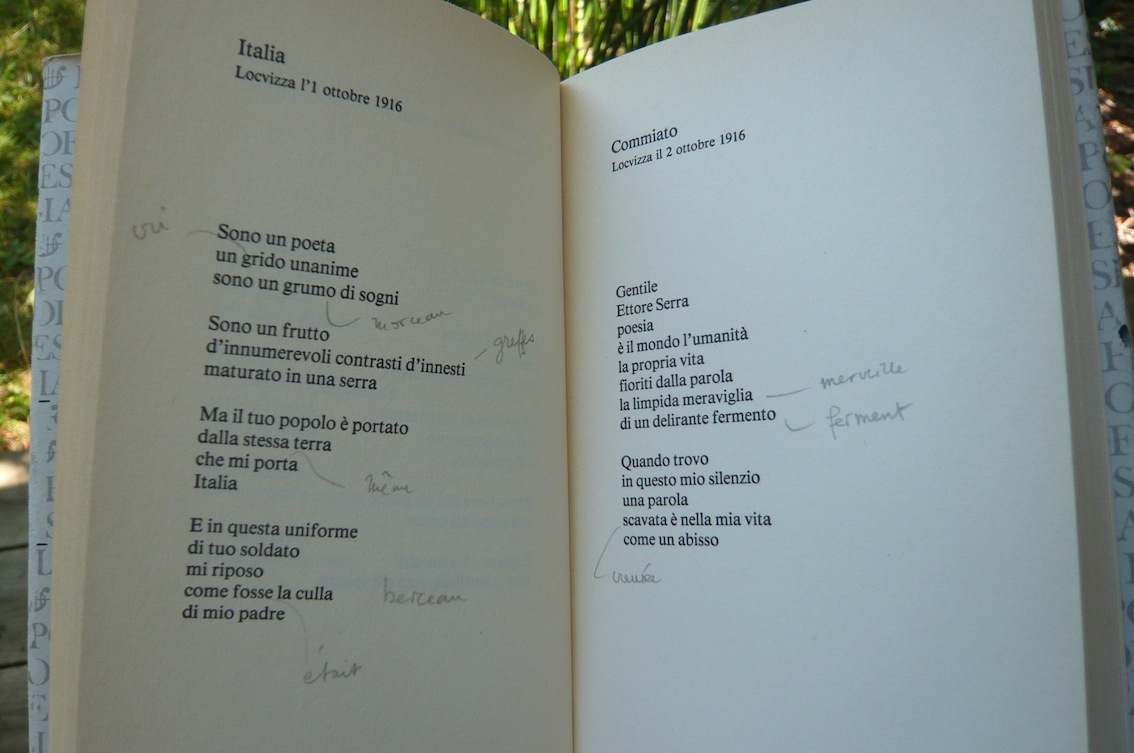

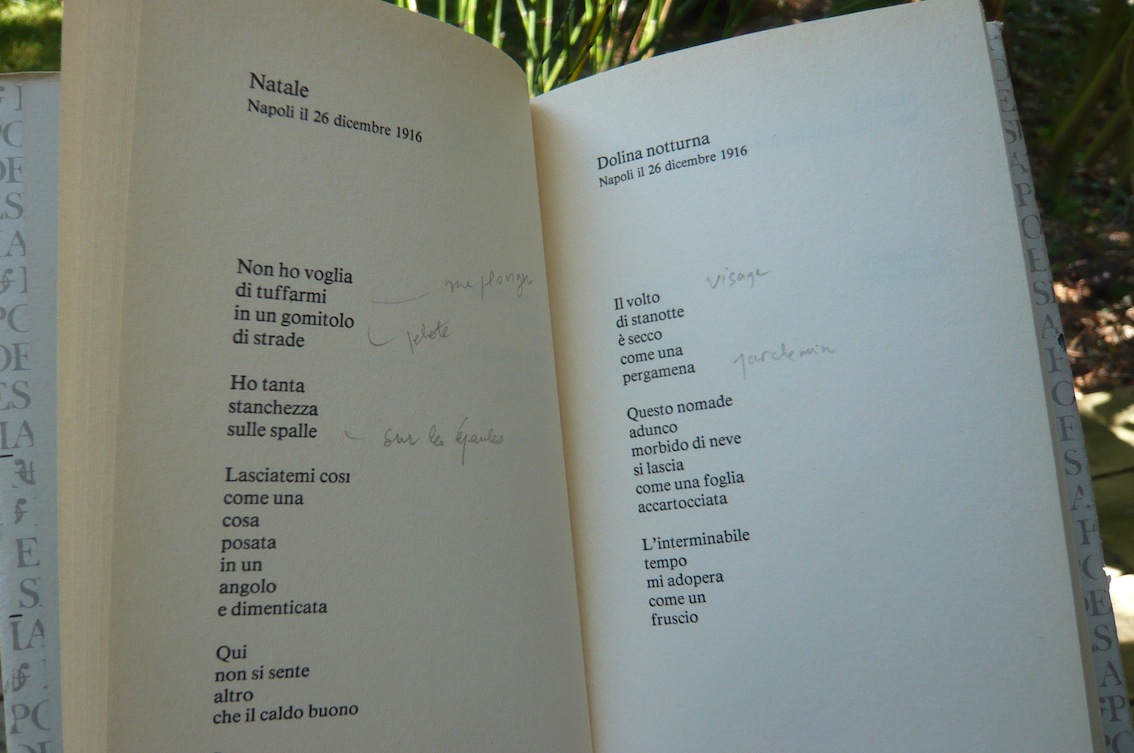

Choix de poèmes d’Ungaretti acheté à la librairie, neufs et occasions, Salvemini (Florence), Mondadori Editore, volume cousu, collé, cartonné, avec jaquette, impression : 1988.

PS : Étonnante, aussi, dans ces traductions de Jouve, Jaccottet, Lescure, Mandiargues, Ponge et Robin, la beauté de la langue française de Giuseppe Ungaretti !

C’est en feuilletant un recueil de poèmes de Iosif Brodskij, traduits par Giovanni Buttafava, éditions Adelphi, que j’ai découvert le joli mot Ninnananna – Berceuse du Cape Cod. L’ouvrage était placé en facing, comme disent les libraires, afin d’accélérer l’acte de prédation du lecteur hésitant. Je n’ai pas hésité. Littérature bilingue oblige, dans deux langues que je ne comprends pas. J’étais en vacances, à l’affût, dans la rue et dans les rayons. À Florence, la beauté sort des shorts arrondis et tirés à l’extrême limite de la vision, rien du burkinini objet de leur ressentiment déçu (le cul des femmes est plus que jamais un espace politique). Comme les publications de poésie.

À Florence, la librairie Feltrinelli a deux points de vente. L’un à la gare, l’autre au centre, à deux pas. Fondée par un éditeur d’avant-garde dans les années 50, si je ne dis pas de connerie, l’enseigne semble aujourd’hui constituée d’un réseau de librairies-snacks, disséminées dans le pays. Une sorte de Fnac à laquelle manqueraient les aspirateurs. Feltrinelli est l’éditeur italien de Foucault et Beigbeder. Ça se perçoit dans la vitrine. C’est visible dès l’entrée. Courage, lecteur ! La seule manière de passer outre à tes premières impressions = le rayon poésie. Lui ne ment pas.

Il m’a paru fourni malgré sa modestie spatiale (1m 50 de haut sur 3 de large). J’ai pris mon temps. En vacances, légitimement je vaque. J’ai constaté à même les rayons, courant de l’une à l’autre des boutiques, ce qui nous manque. Les voyages forcent les comparaisons.

De haut en bas, debout, plié, à quatre pattes, j’ai tâté un à un les volumes, dépoussiéré les rayons : du solide, du bilingue, des auteurs rêvés au grand complet, des éternels regrets en attente de réimpression, des inconnus, des inconnues, des livres quoi ! – étonnement dont je me remets lentement (+ rhumatismes aigus).

Tout Celan en un volume bilingue relié, Tout Szymborska en gros volume bilingue de poche, Tout Rilke relié bilingue, Tout Tzara en un volume bilingue, Tout Montale relié façon Pléiade, Ungaretti, Amelia Rosseli, Caproni, Tutti, etc. (Tout Houellebecq aussi).

Povero me ! + Tout Ovide (latin /italien), Homère, etc. Mama mia !

Avant de partir pour l’Italie, j’avais cherché à compléter mon Montale de poche par les 8 ou 9 volumes bilingues jadis publiés par Gallimard. Indisponibles pour la plupart. Ungaretti, même dépit, du dépareillé d’occase. Incidemment, Fayard n’a pas réimprimé les deux volumes bilingues sortis depuis l’attribution du prix Nobel à Szymborska en 1996.

En Italie, vingt ans de Berlusconisme ont rendu accessibles dans une gare de province en éditions bilingues les grandes œuvres de la poésie européenne. En France, vingt ans de socialisme culturel garantissent à tout lecteur désormais citoyen et Charlie l’achat des œuvres français-français de Mathias Enard et de Maylis de. (Figurez-vous cela : chez Einaudi, les petits volumes de poésie du monde entier, près de 400, sont tous – quasiment tous – cousus.) Le monoglottisme, olympique et français, nous rend invisible la réalité de notre inculture. Pas besoin d’un burkini pour l’occulter.

Le lecteur de poésie aura plus vite fait d’apprendre l’italien (l’allemand, le polonais, le russe) que d’attendre la traduction des œuvres complètes de tel ou tel Qui-ça plus ou moins lauréat d’un prix Nokia.

J’ai préféré acheter sans attendre les petits volumes italiens. Puis me suis mis à mes nouvelles rosettes.

J’avais écrit en mai dernier aux éditions Fayard pour demander où en était la réimpression de Szymborska (Alors, ça vient ?) – Pas de réponse. Un lecteur ne compte pas. Les éditeurs sont occupés à construire pour la galerie, avec des libraires épuisés, l’illusion d’un système de diffusion indépendant. Soumises à la chaîne du livre, on se demande de qui les librairies sont aujourd’hui indépendantes. À la Sodis (Gallimard), le paiement des factures est dû à 30 jours quand un livre de poésie met parfois un ou deux ans à trouver son lecteur. Le choix du libraire indépendant est vite fait. Visez un peu ici l’indépendance des librairies indépendantes qui ont reçu le petit bleu indépendant. À quoi bon des textes, quand nous avons des prix ?

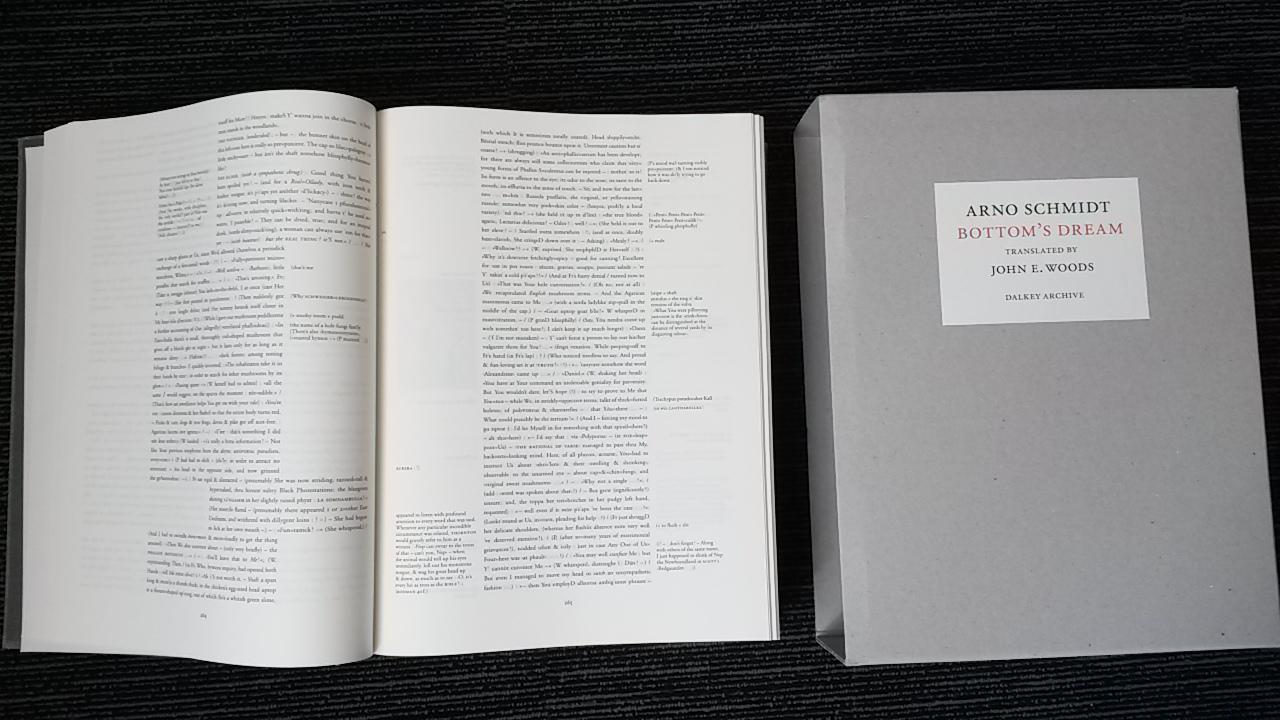

Au fond, on s’en fout un peu. Installé dans notre jardin babylonien, notre rentrée est déjà fête. En septembre paraîtra en anglais le maître opus d’Arno Schmidt, Zettel’s Traum := Bottom’s Dream grâce aux soins de John E. Wood.  Les amateurs s’en impatientent depuis plusieurs années. Peu de cas en France et en français (on prend Rayas Richa, pseudo levantintin de Claro Iconodoule, pour l’inventeur d’une langue – Les Visiteurs 3).

Les amateurs s’en impatientent depuis plusieurs années. Peu de cas en France et en français (on prend Rayas Richa, pseudo levantintin de Claro Iconodoule, pour l’inventeur d’une langue – Les Visiteurs 3).

L’année passée, Nadeau avait réimprimé Soir bordé d’or, manquant depuis vingt ans au catalogue de l’éditeur. Schmidt, c’est quelque chose comme Joyce et Beckett, en langue allemande. Rien de la préciosité rare ou du snobisme psychotique en vigueur Place Saint-Supplice, chaque mois de juin. Je parle ici de l’équivalent littéraire de la tour (un peu) penchée de Pise et de la relève de l’avant-Garde. Tiré à 500 exemplaires, le livre a trouvé 82 acheteurs en un an, selon des sources fiables mais secrètes. Pour que Mathias et Maylis puissent exister, il faut que Schmidt d’une certaine façon reste invisible, voire illisible. Tous les ajustements intermédiaires sont évidemment possibles pour rendre plus exacte la mesure de ce jugement personnel. Les journaux à ma connaissance n’en ont pas parlé (Le Matricule d’aisance peut-être ?). Ptyx y a fait allusion.

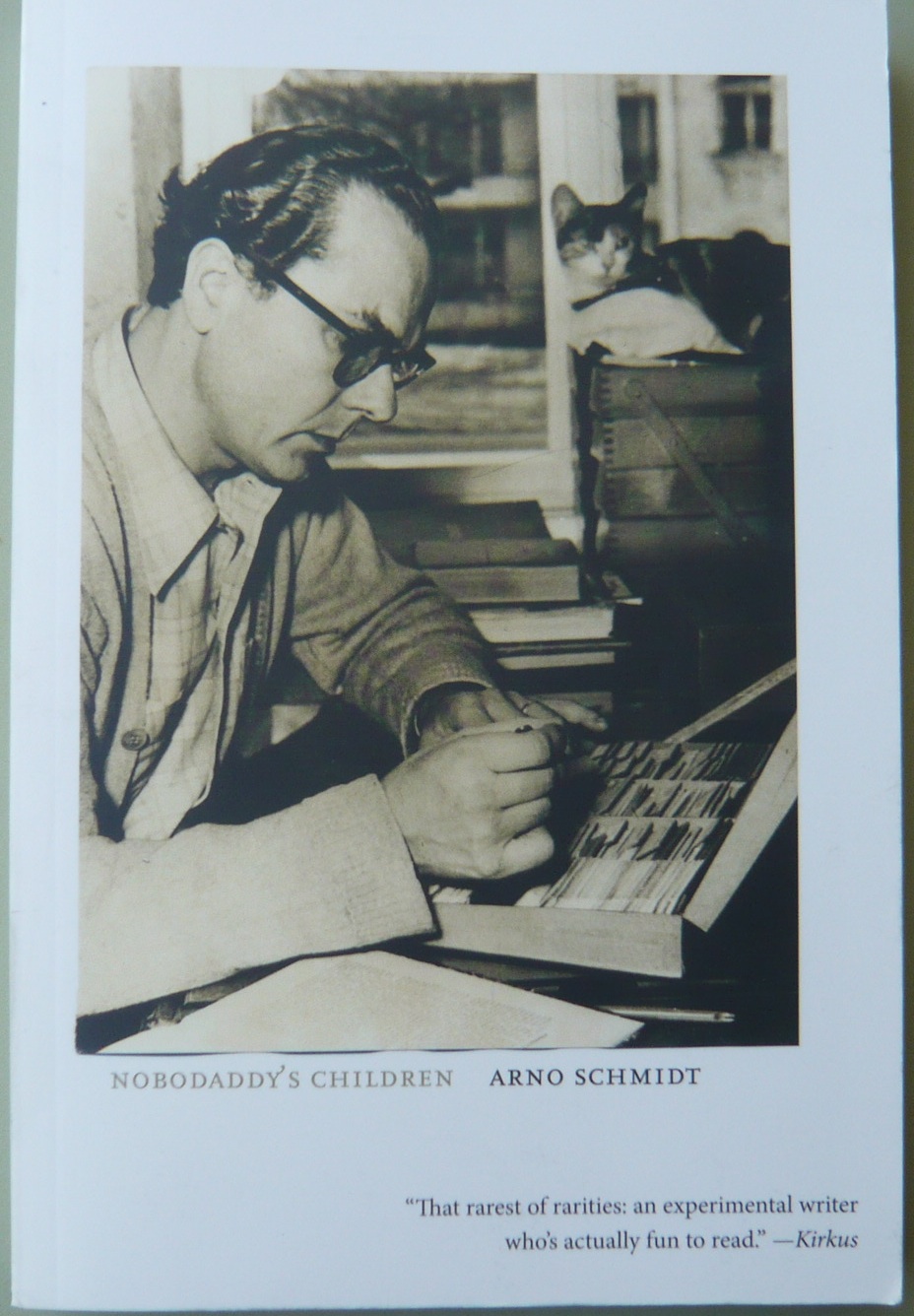

Voici un autre signe étonnant de l’incurie de l’édition française, que l’on décrit active, curieuse, exemplaire. En relisant partiellement Brand’s Haide en anglais, faute de la disponibilité du texte en français, je me suis arrêté sur un point de détail : Brand’s Haide fait partie avec Miroirs noirs et Scènes de la vie d’un faune d’une série intitulée en allemand Nobodaddy’s Kinder. Les éditions françaises = pas flute, pas mot. Rien chez Tristram, rien dans les préfaces, rien dans les postfaces. Tu peux le retourner dans tous les sens. Malone Meurt. Molloy Innommable. La série a pourtant été conçue par Arno Schmidt, après tours et détours, comme une trilogie : la vie ordinaire sous le nazisme (Scène de la vie d’un faune) ; l’après-guerre et les aspirations à une vie nouvelle (Brand’s Haide) et la vie dans un futur apocalyptique (Miroirs noirs). La cohérence est formellement voulue. Selon le principe que la sécurité est l’affaire de tous, les éditeurs français restent muets jusqu’à l’indécence. Que le lecteur digère en paix ! J’imagine aussi des questions insolubles de droits dont le lecteur grand enfant n’a pas à être informé. (La cigarette de Malraux, la pipe de Sartre, le Journal indigeste de Maurice Garçon.)

Vraiment. On s’en fout. Un peu. Il nous reste la poésie en langue inintelligible – origéniale celle-là.

Toi aussi, après avoir acheté ton chapelet de patience multilingue, répète après le poète (con furia) :

« Un gatto piú un gatto fa due gatti »

– Qui lit en Italie ? – Réponse de Montale : Les gens pourvus d’une grande échelle.

Je me nourris d’édulcorant. Je prépare mon séjour à la plage. J’ai replongé dans le Journal de Maurice Garçon.

On le dit brillant et oublié, mondain et courageux, de droite et libertaire, cinglant. Il fut élu dès la libération à l’Académie française.

« Il y a du Albert Londres chez Maurice Garçon », s’esclaffe la 4e de couv.

Ici Londres

J’avais laissé l’an dernier l’avocat de Grynzspan et de Mandel au bord de la page 280, révulsé par les hypocrisies du régime de Vichy. Après quelques jours d’hésitation en juin 1940 (cf. 408), Maurice Garçon comprend très vite que l’intension de Vichy est de livrer sans condition ni résistance la France aux Allemands. Maurice Garçon ne vacillera jamais sur son socle de futur académicien : « Tout mon espoir et, je pense, tout l’espoir des honnêtes gens, repose sur l’espoir d’une victoire anglo-russo-américaine » (297). Il n’aura de cesse de fustiger dans son Journal la collaboration et la vénalité de ceux qui la pratiquent et la chantent. « Ce n’est pas une collaboration, c’est un esclavage » (296). C’est dit. C’est clair. Poursuivons.

En pantoufles

Utilité des marque-pages, me voici revenu un an plus tard au même endroit, le 25 juillet 1941. Maurice Garçon est face à un dilemme alors que des tribunaux d’exception, assurés par des magistrats français, sont mis en place à Paris et en Zone occupée. Pendant toute la durée de la guerre, M.G. butera contre le même dilemme, présenté sous diverses formes, sans parvenir à en sortir : « devenir acteur dans l’atroce tragédie qui se joue » (297) ou [s’] « enfermer à Ligugé et [y] rester, loin des hommes, en attendant des jours meilleurs » (298). Le grand avocat assurera ses fonctions dans les deux zones, nono et occupée, sans se compromettre ni accélérer la fin du régime de Vichy et la défaite des Allemands. Maurice Garçon fait partie de la majorité des hommes qui espèrent que leurs aspirations profondes se réaliseront sans leur participation. Dans son journal de guerre, Déposition, Léon Werth a une formule pour désigner ceux qu’il appelle les « résistants mous » :

« Ils espèrent la délivrance par évaporation des Allemands et un débarquement en pantoufles » (17 avril 1944).

La réalité qui nous indigne est aussi celle que notre passivité accepte. Chacun reste, dans sa sphère, comme l’araignée au milieu de sa toile. Tendue dans un grenier, rien n’y passe (des idées). D’hier à aujourd’hui, Maurice Garçon cherche notre regard fuyant.

M.G. et l’arbitraire

Habitué à un État de droit, M.G. est travaillé par des contradictions insolubles dans la nouvelle réalité. Quand la loi d’exception et l’arbitraire deviennent la règle, comment ne pas « être complice de [s]es ignominies » (296), se demande-t-il ? Sa position inconfortable trouve une illustration immédiate lors du procès de Gabriel Péri. On lui propose en septembre 1941 de défendre le député communiste, arrêté en mai. La nouvelle procédure d’exception du 14 août 1941 prévoit, en gros, qu’il n’y aura plus de procédure et que les dossiers seront consultables une heure ou deux avant jugement. Le gouvernement fait parvenir les listes des personnes à juger, les têtes tombent, les condamnations aux travaux forcés se multiplient. Les magistrats sont devenus des bureaucrates aux ordres. Les procédures d’exception ont le mérite de l’efficacité. Il suffit de se mettre d’accord sur l’ennemi à liquider. (Nous sommes aujourd’hui presque tous d’accord. Européens, encore un petit effort.)

Le 25 septembre 1941, M.G. revient sur l’impossibilité dans laquelle il se trouve de ne pas cautionner dans l’exercice de son métier le nouveau système judiciaire. Malgré des questionnements réitérés au cours de l’année 41, il assurera ses fonctions d’avocat tout au long de la guerre. Quelle autre option s’offrait à lui ? Le journal n’en dit rien. Cela étant, le 14 décembre, la réalité clarifie les enjeux de sa position : M.G. rend visite à Gabriel Péri à 8 heures, il parle littérature avec son client, confiant dans l’issu du procès. Tout va bien. À 11 heures, Péri est fusillé.

M.G. et l’évaporation armée

Maurice Garçon déguisé en Paul Valéry (© inconnu)

Le désir d’agir et de mettre à l’épreuve son courage est perceptible dans le Journal de Maurice Garçon. On sent aussi très fortement chez lui le désir d’être une figure irréprochable de l’attentisme ambiant et, par moment, celui de commander aux événements, d’y participer, d’y répondre, d’agir, de faire quelque chose. Mais le courage sans la vie ? S’il se montre ferme contre les sollicitations de collaborateurs prêts à l’enrôler à la radio, en s’amusant des attaques dont il est l’objet dans la presse collaborationniste, il s’étonne à plusieurs reprises qu’on puisse lui en vouloir : « Être molesté parce qu’on a fait honnêtement son devoir, voilà qui tout de suite est assez raide» (509). Monsieur Prudhomme n’aurait pas mieux dit. On a compris, l’action armée n’est pas son fort : « Un crime a été commis à Nantes, un colonel de gendarmerie allemand a été assassiné. L’auteur de l’attentat a disparu. Des sanctions graves sont prises. Les feuilles de ce matin annoncent que cinquante otages ont été fusillés. » Légaliste jusqu’à la contradiction, Maurice garçon s’émeut des attentats au nom des «conséquences effrayantes, injustes et inexplicables» qu’ils entraînent (309). Il faut attendre le début de l’année 44 pour qu’il mentionne l’armée de résistance, sans grande conviction sur son efficacité. Parallèlement, Léon Werth a des mots justes et lapidaires sur les « hommes de hautes cultures incapables de faire le point, soumis aux événements, dominés par les événements, s’y résignant comme si les événements étaient des cataclysmes naturels » (Déposition, 8 octobre 1941). Lucidité semi-altruiste ou conversation silencieuse, le Journal de M.G. fait écho à celui de Werth : « J’en suis à me demander si nous méritons d’être secourus (…) Le Français moyen considère qu’il est en dehors de la mêlée et que le monde doit se battre pour lui rendre un rang auquel il n’a plus droit » (559-60). Plus je feuillette Déposition, lu il y a près de vingt ans, plus le désir me prend de bifurquer et de laisser en rade Maurice Garçon. « Ces cahiers de l’Occupation font écho, divine surprise, à d’autres journaux d’écrivains, conversations silencieuses indéfiniment poursuivies », se réjouissent les éditeurs (13). En comparant les styles, le lecteur est en mesure d’apprécier les tempéraments.

Lorsque M.G. accepte de défendre Mandel, futur modèle de Nicolas Sarkozy, le lecteur sent ainsi passer comme un mouvement de révolte sous la plume enthousiaste :

« L’entreprise n’est pas sans risque. Mais à quoi bon exercer une profession si on en fuit les dangers ? Voilà trente ans que je cherche une occasion de montrer du courage dans mon métier. L’occasion est bonne. Mandel est le plus visé : il est juif, antipathique, et il a des ennemis nombreux. Mais je crois qu’il est bon Français et qu’il a raison. Les deux raisons sont suffisantes pour me décider. Le procès est bon, je le perdrai. Mais du moins y trouverai-je l’occasion de défendre des idées libérales auxquelles je crois et de parler pour une cause que je crois juste. Je crois que mon père, s’il vivait, m’approuverait. » (222)

En janvier 1941, Maurice Garçon rêve d’héroïsme. En juin 1944, la réalité prend le dessus: « Je commence à en avoir assez de vivre des heures historiques » (564). Ce cri de sincérité le rend plus humain.

À quoi bon ?

Me voici Gros-David comme devant, embarqué dans un propos inutile sur le quart d’un Journal, présenté comme complet, d’un avocat visant l’académie. Une anthologie sélective des propos de Maurice Garçon sur les Juifs aurait suffi à éclairer les amateurs de citations tronquées. Sélection contre sélection, ce serait la meilleure recension possible de cette édition du Journal incomplet de Maurice Garçon. Cette sélection répondrait en même temps, par la réalité du texte, aux précautions rhétoriques des éditeurs :

« Maurice Garçon, qui réprouve l’antisémitisme et le racisme, se laisse aller à des propos rugueux, des croquis féroces qui en disent long sur les préjugés de son milieu à l’égard des juifs et des noirs. Les persécutions antisémites sous Vichy le révoltent et les informations qu’il collecte bien avant l’été 1942, puis à l’approche des grandes rafles, sont infiniment précieuses et ne permettent pas de douter de ses convictions. Mais même en faisant la part d’une imprégnation subie, d’une possible influence des lectures de journaux dont il est boulimique, du plaisir qu’il prend à l’écrire rudement, il est difficile, avec des yeux d’aujourd’hui, de lire sans sursaut certains passages que ses réflexions de bonne volonté ne parviennent pas à tempérer » (10-11)

Avouons-le tout de même. J’ai pris beaucoup de plaisir à lire le Journal de Maurice Garçon, portraitiste de première force et chroniqueur parfois cinglant d’une époque occupée qui nous occupe encore. Ses peurs et ses préjugés ressemblent aux nôtres. J’ai été par ailleurs très surpris de découvrir un écrivain si peu préoccupé de philosophie, d’esthétique, d’histoire, d’art et finalement de littérature, si l’on excepte les médisances mondaines, rapportées ou produites, drôles et horrifiques qui alimentent ses démêlés avec l’univers littéraire. Pour cet avocat, réputé semble-t-il, il semble d’abord capital que l’État de droit serve un ordre social où de « rares jeunes filles pures », et ce qui reste de femmes fidèles, se rangent à l’avis de gouvernants raisonnables et forts (+ un peuple docile). Maurice Garçon consigne et enregistre les préjugés d’une époque dont il ne sait que faire et à laquelle il participe en spectateur. Sombre miroir pour des lecteurs…

Le mot qui clôt les pages choisies de ce Journal dit vrai : « Il manque quelque chose. »

Bientôt « Maurice Garçon et les Juifs ». Nous n’y couperons pas.