Librairie

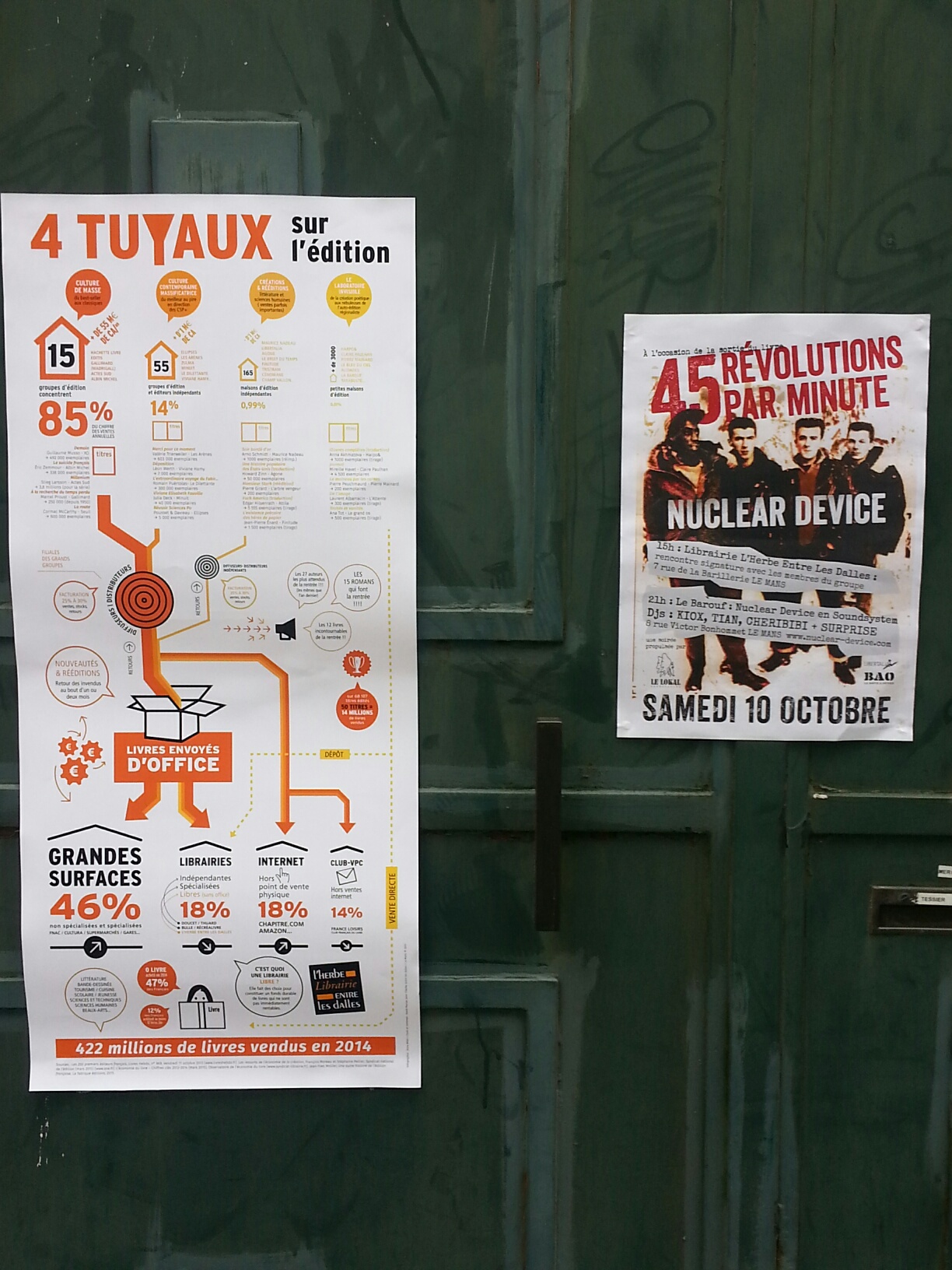

Le round up littéraire a remporté un succès net. Champagne, punks, vapoteuses et des acheteurs suffisamment nombreux pour justifier un étalage ostentatoire de nos richesses : L’arbre vengeur en pole position, Arno Schmidt hors proportion, Cénomane et ses littératures sans peau (quelques arêtes), les éditions Dérive hâtive, Libertalia, Argol collé (Ah P.N.A. !), quelques bannières. Visite :

- Entrée de secours

- Devanture

- Des livres

- Des livres

- Un bureau

- Des livres

- De la poésie 1

- De la poésie 2

- De la poésie 3

- Des sciences humaines

- Des sciences et des arts

- Des arts et des sciences

- De la poésie russe bilingue

- La main de la libraire

- La bannière

- Des re-livres de poésie russe et argentine

- Les mêmes vus de dessus

- Vue sur la cour dallée

- Autre vue sur la même cour dallée

- Dérive hâtive

- Cénomane

- Divers avec Correspondance en rouge

- L’Arbre vengeur et son Permunian

- Divers gauche

- Arbre vengeur et Contre-allée

- Mixage des genres pour Dilettane

- Maurice et Arno

- Christophe Esnault a bien changé (Paris ne change guère)

Ainsi je suis allé en Angleterre muni d’un passeport et de pounds anglais.

Je suis d’abord allé à Charleston visiter la maison de Vanessa Bell, dans le Sussex, et à Rodmell, à 17 kilomètres, la maison d’été de Virginia Woolf. L’une est la sœur de l’autre. Laquelle ? Le jardin de Monk’s House est réputé. C’est dans une lodge en bois construite à cet effet qu’elle écrivait en été ces chefs-d’œuvre. Les Vagues y ont pris forme. Elle y a laissé la dernière note du 28 mars 1941. Difficile d’écrire Ulysses dans un endroit aussi fleuri ou The Sound and the Fury. Les Vagues suivent mieux le mouvement de l’air dans les fleurs. La passion des jardins a façonné la littérature anglaise, de manière plus ou moins durable. Time passes. Je ne sais pas si je relirai un jour To the Lighthouse, Mrs Dalloway ou Jacob’s Room. Je me demande si des lecteurs lisent encore Woolf en France ? J’aurais besoin d’encouragements. Mais la maison, je tenais à la voir. J’ai fait le tour du jardin, discuté avec une guide polissonne dans la chambre de Virginia Woolf, qui donne directement dans le jardin, j’ai failli consulter les livres de sa bibliothèque (tous faux, à part la collection des œuvres complètes de Shakespeare). « On ne touche pas ! » (Excusez-moi, c’est un geste naturel.)

Pour entrer dans la maison, Virginia Woolf devait passer par le jardin en empruntant un escalier casse-gueule et casse-tête, à tous les coups tu en prends un. On l’a imaginée, avec la guide rigolarde, cheville tordue, tête sonnée, errant dans le jardin au milieu de la nuit le pas pressé vers les bosquets… C’est en partant de Rodmell que Virginia Woolf s’est jetée dans l’Ouse pour en finir avec les intermittences de la folie. J’ai trouvé dans le joli village d’Alfriston, dans la boutique d’un américain exilé, Much Ado Books – des airs de notre mythique Shakespeare and Co – l’édition américaine du journal intégral aujourd’hui épuisé de Virginia Woolf. J’aime beaucoup les journaux intégraux. J’en lis beaucoup en ce moment. C’est la littérature poursuivie par d’autres moyens. Le facétieux libraire américain en exil avait aménagé un espace dédié au Bloomsbury Group et à ses œuvres parmi lesquelles on trouvait, cuillère gravée, A Spoon of One’s Own (à £20 la plaisanterie, j’ai posé mes limites).

Entre les deux, Charleston et Rodmell, l’église de Berwick et son cimetière valent le détour. J’ai fait le détour. Les deux sont décorés par les artistes du groupe de Bloomsbury qui se représentent en Madeleine ou en Christ, et tutti et quanti. Les peintures murales ornent l’église ; les corps des artistes, le cimetière. On voit à peine leurs noms dans la pierre. En réalité, je me trompe. Vanessa Bell et Duncan Grant sont enterrés côté à côté dans le cimetière de la petite église de Firle, pas loin de là ; à deux pas, la tombe de Clive Bell. Bell fut le mari officiel, Grant l’amant officiel. Chacun sa motte et de la discrétion.

La dernière fois que je suis allé à Monk’s House, en janvier 1991, j’ai trouvé porte close. À cinq ans près, l’Internet m’aurait évité un voyage dans le vide. J’ai appuyé un coude sur la barrière en regardant par-dessus les planches sans rien voir. Cette année, je veux dire 2015, c’était plein de touristes anglais et allemands, et moi du Mans, qui venions faire le plein de culture littéraire avant de revenir à David Lodge ou au dernier Maylis de Kerangal (la bourgeoisie a toujours eu de mauvaises lectures au-delà des bonnes). À l’époque, le bruit courait que la maison de Charleston allait être détruite faute de sous pour la maintenir debout. J’étais vite accouru. Depuis, tu payes le prix fort et tu traînes pas pendant la visite encadrée par Frances, la moins rigolote des guides officielles (avis aux vacanciers). Surtout tes mains, tu les mets dans tes poches. (J’aurais aimé feuilleter la brochure consacrée à Balzac et Vendôme posée sur un pupitre dans la chambre de Clive Bell.)

Les Anglais sont des excentriques formidables. À Charleston, la fine fleur de l’intelligentsia du début du siècle dernier s’est vautrée dans les transats du jardin, a pris des bains dans la mare boueuse, a coloré au pochoir les murs de la maison. Tout est couleurs et livres. Tout Balzac, Tout Goethe, Tout Michelet, Tout Shakespeare, Tout ceux qui comptent, chacun dans sa langue, des tableaux en veux-tu les voici, des baignoires peintes, des chambres peintes, des rideaux peints, des tables peintes, des fauteuils peints, la vaisselle peinte. Tu marches et manges dans la peinture. Tu poses ton cul dans la peinture. J’aime la subtilité anglaise.

Aucun chef-d’œuvre, la maison est le chef-d’œuvre. Les Anglais sont des artistes unassuming.

Chacun avait sa chambre, plus une pour les passages. Les couples formaient trio. Chacun semblait avoir couché avec tout le monde (on craint un peu pour les enfants dans cette ambiance). La chambre de Maynard Keynes est peinte par Duncan Grant, son amant de jeunesse et amant à demeure de Vanessa Bell. Une photo célèbre réunit Grant et Keynes. La voici (il a ensuite connu une Polonaise). Keynes aurait écrit dans cette chambre je ne sais quels livres importants entre deux voyages politiques pour la France. En voilà un qui avait le sens de la double personnalité, publique / privée. Je ne saurai pas vous dire si ce fait influence sa théorie économique.

La maison est pleine des photos et portraits d’un monde disparu (“A vanished world” dit Quentin Bell) : Roger Fry, Lytton Strachey, John Maynard Keynes, Duncan Grant, le grand E. M. Forster, Clive et Vanessa Bell (Julian, Quentin, Angela, les enfants), Virginia et Leonard Woolf, David Garnett, Mary Hutchinson. L’âge d’or de Charleston a duré une douzaine d’années, entre 1925 et 1937, au cours desquelles se sont rencontrés et croisés autour de l’étang (la mare boueuse) et dans le jardin Desmond MacCarthy, G.E. Moore, T.S. Eliot, Janie Bussy, Dunoyer de Segonzac, Jean Renoir et Charles Mauron (le traducteur, entre autres, de Forster en Français). Je ne suis pas certain qu’Aldous Huxley y soit venu. On a une photo de sa femme dans le jardin.

Et puis, dans le prolongement, je suis allé revoir Cambridge, où se sont nouées les amitiés du Bloomsbury group. Paris n’a pas changé, mais je peux te dire que Cambridge est méconnaissable, à l’exception de Mill Road la populaire (tu la montes et tu la descends, trois librairies d’occases dont la meilleure a disparu – Adieu Brown). J’ai failli m’y perdre. J’y ai pourtant vécu longtemps, il y a un quart de siècle. Ça rajeunit les becs jaunes.

David’s Bookshop est encore là. On s’est vaguement reconnu. « Stranger things happen in this book shop ! » Je n’y avais pas acheté l’édition originale dédicacée des Waves de Woolf, à £400, un peu plus que mon salaire de l’époque (un quart de siècle et on ne s’est toujours pas enrichi). Galloway and Porter ont disparu. J’y avais emporté pour £25 la première édition complète de Pilgrimage de Dorothy Richardson, sorte de Virginia Woolf relue par Katherine Mansfield. Je me rends compte en feuilletant les volumes que je n’ai pas dépassé la lecture du premier, Pointed Roofs. La série en compte quatre. Un quart de l’œuvre en un quart de siècle. La suite n’a pas d’avenir.

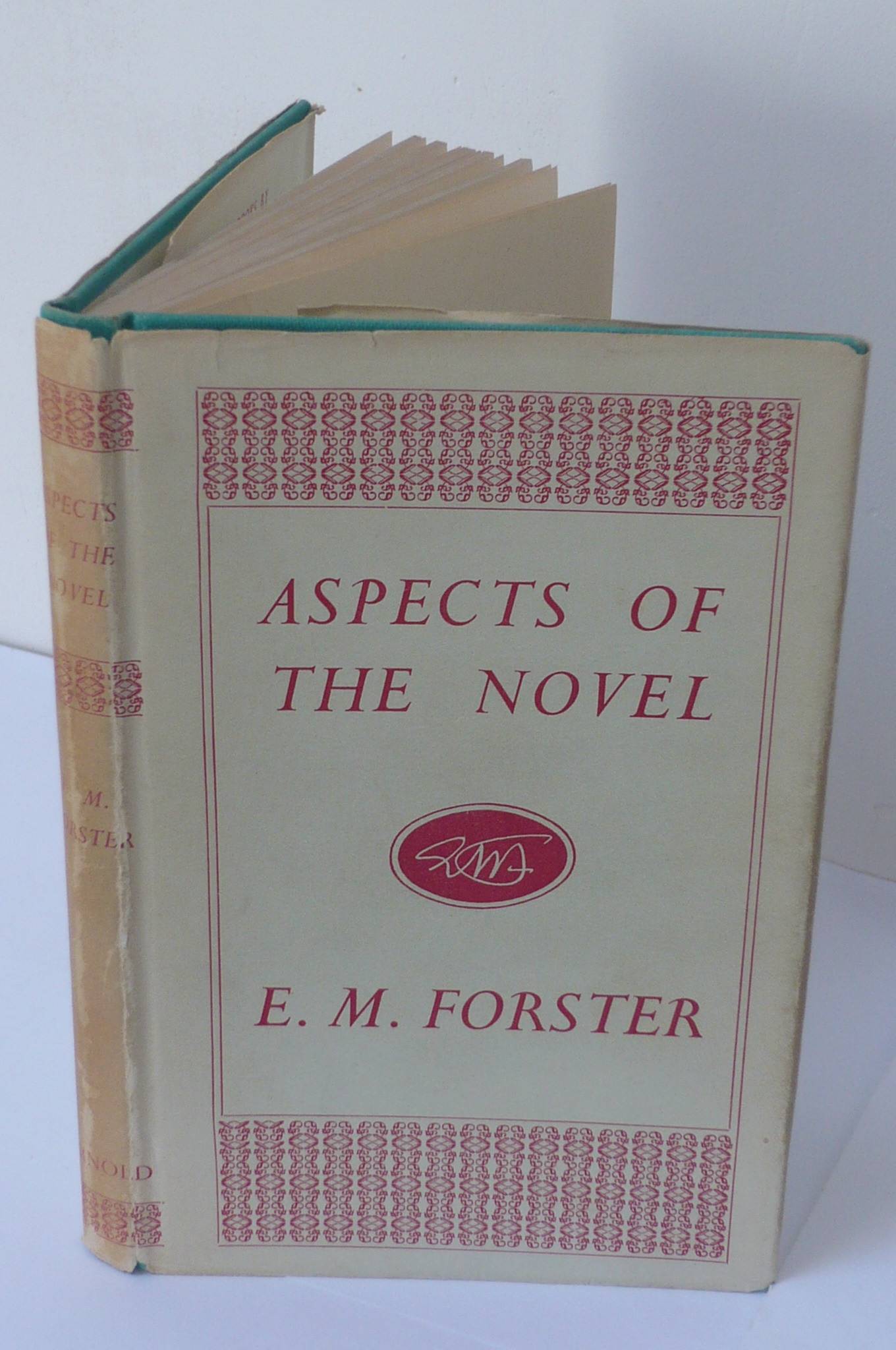

C’est aussi chez Galloway and Porter que j’avais collecté livre à livre la pocket edition of E. M. Forster’s works procurée par les éditions Arnold à partir des années Trente, cousues, reliées, avec jacket et parfois sans ! La mienne date de 1963. (Je ne donne pas cher de vos poches Actes Sud.)

Le désœuvrement aidant, j’ai fini par pousser la porte de la Cambridge University Press, en face de King’s College, et emporter les trois volumes reliés poids et haltères des Letters de Beckett, un Irlandais, prenant ainsi d’avance les lenteurs de Gallimard qui les publie au compte-goutte en français. C’est plus chic. En plus, Beckett reste un écrivain de langue anglaise (avec déraillements irlandais), quoi qu’en disent les manuels scolaires. À ce propos, je me suis mis à lire le livre iconoclaste de Pascale Casanova, Beckett l’abstracteur (Seuil 1997), qui recolle l’âme à ses longues oreilles. Ça commence comme ça :

« Beckett, tel qu’en ses photos terribles et hiératiques imposées par l’imagerie officielle, est devenu l’incarnation de la mission prophétique et sacrée que les dévots de la littérature assignent à l’écrivain. Alors on l’a rangé du côté d’une métaphysique vague, dans un curieux lieu solitaire, là où la souffrance ne laisserait place qu’à un langage presque inarticulé, informe, une sorte de cri de douleur à l’état pur, jeté tel quel sur le papier. (…) Cette mise en scène du tragique poétique, qui n’est qu’une des innombrables formes de l’annexion de la littérature par les philosophes, réduit le poète à la fonction passive et archaïque de médiateur inspiré, chargé du “dévoilement de l’être”. »

La Librairie Heffers, qui cède progressivement au marketing du 3for2, devenu proverbial en anglais (trois livres pour le prix de deux), nous a pris, business and pleasure, 4 exemplaires des Vingt sonnets à Mary Stuart. Achat ferme, pas de retour, 50% de remise. Je préfère ce libéralisme aux complaintes des petits militants à bas coûts.

J’ai bu des bières dans les parcs. À Cambridge et dans toute l’Angleterre, tu peux te vautrer dans l’herbe grassette avec ta pinte. Personne ne te dit rien. Tu peux amener ta couverture ou ton drap à pique-nique. Avec un livre, l’ivresse est double. Le soir, tu vas dans les jardins des prestigieux Colleges assister à des représentations de Shakespeare. C’est drôle, c’est relâché, c’est snob, toute la faune polyglotte et cosmopolite en vacances se retrouve chaque soir en pique-nique (une pièce, un lieu) pour s’envoyer des litrons colorés en bouffant des saucisses et des plats exotiques. C’est pas sans risque. Au début du troisième acte de Much Ado About Nothing, scène II, le bilieux jaloux annonce à Don Pedro que la promise de Claudio, son ami, est une traînée sans nom (“think you of a worse title and I will fit her to it”). Scène chargée de menaces qu’un bouchon de mousseux anglais pétant en direction des acteurs logés à même gazon allégea en libérant le vin et les rires (acteurs imperturbables).

A Midsummer Night’s Dream, la veille, se prêtait mieux à ses dégazages. Tout est intempestif et maîtrisé dans cette pièce aérienne, la plus libre de tous les temps, les acteurs et les spectateurs peuvent y ajouter ce qu’ils veulent : tout est déjà écrit dedans. L’art littéraire illustre mieux qu’ailleurs les ravages et la puissance illusoire de ses procédés sur l’imagination. Bottom’s Dream / Zettel’s Traum. On y revient.

Tout cela pour dire que la vie s’égrène en volumes achetés, rarement lus, au cours d’une courte promenade touristique.

La rentrée littéraire rappellera les distraits à la réalité de l’existence.

Je reprends les comptes.

Il faut parfois plus d’une année pour récupérer un chèque de 30 euros auprès d’un libraire (nous lui épargnerons la honte du pilori, tairons son nom, elle passe parfois sur France-Inter). Je le savais. Je le sais à nouveau.

Quand un libraire ne paie pas sa facture, quelle qu’en soit la raison, certaines structures de diffusion-distribution parmi les plus indispensables ferment le compte du libraire. Fini ! Tu paies ou tu la fermes, ta boutique. Le message est clair : dans tous les cas, tu la fermes ! Ça rend certains libraires indépendants parfaitement dociles aux injonctions du capitalisme militant, moins aux relances des petits éditeurs (geignons un peu, c’est les vacances). Chaque cabotin de la chaîne du livre a très bien compris le rapport des forces en présence.

Il existe quelques libraires encore dédiés à leur métier (la lecture, les choix, les recommandations). À L’Écume des pages notamment. Comme ils aiment bien nos livres depuis Brodsky, on en profite ici pour faire un peu de pub auprès des 30 lecteurs (parfois 50, rarement 100) de ce blog intégral. L’Écume des pages est désormais la seule librairie du 6e arrondissement, juste à côté du Flore où Simone de Beauvoir, une aristocrate, venait faire admirer en terrasse ses derniers sacs Vuitton en compagnie de Sartre, un philosophe tabagique. Il ne reste plus grand monde. La Hune a fermé ses portes en juin. Le fait est connu depuis plusieurs mois. Je l’ai appris hier par le libraire Jean-Pierre Thomas, rue Saint-André-des-Arts, où j’achetais, il y a des décennies, Alain commentant Valéry sous cartonnage Bonet, et d’autres titres encore (Mauvaises pensées et autres, de Valéry). Il ne reste donc plus qu’une librairie substantielle dans le quartier. Le Divan s’est replié dans le 15e en 1996 ou 97 pour laisser place à un peu plus de mode et de luxe dans les rayons (Le dernier nylon de Yannick Haenel, je vous prie ?). La Hune et Le Divan appartiennent au Groupe Gallimard. Il va falloir en sacrifier du monde et de l’espace pour éponger le rachat de Flammarion.

Justement, je reçois ce matin un appel du Divan. J’y ai acheté la plupart des livres de Marina Tsvetaïeva publiés par Clémence Hiver, à l’époque où la librairie se trouvait où se trouvait la Hune qui ne s’y trouvera plus (vous saisissez le principe). C’étaient – ce sont de très beaux livres reliés, à emboîtage pas très maniables, souvent bilingues, qui à l’époque dont je vous parle, il y a vingt ans, vingt-cinq, posaient son homme et son lecteur auprès des filles, des femmes, des hommes. Le rayon poésie offrait des découvertes. Il reste L’Écume des pages, son rayon poésie est directement sur la gauche une fois passé l’entrée, un gage de qualité.

Le stagiaire qui m’appelle (en été, c’est les enfants des éditeurs parisiens qui tiennent les comptes et qui se font des ronds avant la rentrée des prépas, profitons-en tant qu’il en reste, des ronds et des prépas) souhaite me renvoyer le dernier exemplaire des Vingt sonnets à Marie Stuart de Joseph Brodsky. Me renvoyer ? Je reste songeur. Me renvoyer le dernier exemplaire des Vingt sonnets à Marie Stuart de Joseph Brodsky. Moi, à sa place (je n’y suis pas mais faisons comme), moi à sa place, j’aurais gardé précieusement un si bel et dernier exemplaire. Ils en ont vendu quelques-uns mais ne souhaitent pas garder le dernier. Stratégiquement, c’est une erreur (Littérairement, c’est un crime).

Dans trois semaines, un client passera commande et il faudra le leur réexpédier. Ça ne manque jamais d’arriver. Je vous tiens au courant. Je prépare le paquet.

J’ai insisté. J’étais commercialement dans un bon jour. Je sentais l’argumentaire de vente fluide en moi. Cela m’arrive parfois. Parfois pas (c’est un tic que j’ai pris à Philippe Annocque, qui me plaît bien, parfois pas, ça laisse le temps de penser à la suite et ça donne un tempo à la phrase – ou est-ce un rythme ?). Pourquoi pas ? Le Divan fait partie du groupe Gallimard. Brodsky est un auteur de cette maison, certes peu vendu, mais de Chez Gallimard tout de même. Je fais vibrer la corde patriotique en tenant mes aigus – mais de Chez Gallimard toute de même !!! Rien à faire.

Comme eût dit un autre auteur de la maison, qui se vend bien contrairement à Brodsky : Baste !… Niet !… Nichts !… Frout-frout !…

– On ne peut pas tout garder.

Un exemplaire des Vingt sonnets à Marie Stuart de Joseph Brodsky ça encombrerait les divans de la librairie du 15e. Où les lecteurs iraient-ils somnoler sur le dernier Haenel ? Sollers ? Houellebecq ? (La Hune vient de fermer.)

L’argument m’a semblé imparable. Dans la vie, faut choisir. Choisir, c’est renoncer. Renoncer, c’est choisir. Le temps passe et ne reviendra plus. Tout est dans tout et vice-versa.

Ainsi Brodsky : retour à la case départ.

Je l’aime beaucoup ce livre de Brodsky. Je me suis fait plaisir (je me suis fait aussi plaisir en éditant les autres livres, les gars ! Pas de misunderstanding entre nous ! Que du standing).

Ce livre des Vingt sonnets, je le referai autrement quand je le referai. J’y ajouterai en guise d’introduction le texte de Peter France sur sa traduction des sonnets et sa propre version, avant les révisions faites par Brodsky. Brodsky en avait autorisé la publication en plus de la version qu’il a revue. Cela ferait un livre en cinq versions ! A five-fold book ! De quoi nous rappeler le collège (les prépas pour les plus doués) ! On n’en finira pas avec ce livre et avec cette question de ce qui fait qu’un texte traduit (ou pas) est littéraire (ou pas).

Car nous aurons besoin d’en faire une deuxième édition, de ce livre, elle aussi inédite, quand nous aurons écoulé la première. De la bonne came, finalement : poésie et lecteurs, un assemblage auquel on avait renoncé à croire. Et maintenant on y recroit.

C’est dommage que nos autres bons livres ne s’achètent pas autant. Tout de même si : Le Plancher est en deuxième position.

Je prépare un autre choix de poèmes de Brodsky, en rêve pour le moment. La série des poèmes à M.B. m’intéresse. Elle n’a jamais été publiée en volume en français. Le volume proposerait plusieurs versions – dans un arrangement lui aussi inédit qu’il reste à inventer (j’ai mon idée).

Rendez-vous dans trois ans.