BLOG

Dissonances 23 faisait peau neuve, maquette liftée, appelant la beauté du présent numéro dédié au Mal, puisqu’il faut l’appeler par son nom, capable en un mot d’enrichir la littérature.

Couverture clarifiée dans une perspective d’allègement, Dissonances y gagne sa limpidité aérienne, son éther vertigineux, sa robe de fluidité. Finie la

graisse typographique dont s’enrobaient ses années de prudence ! Dix ans, une majorité. Dissonances n’a plus peur du vide. C’est là sa force morale et sa grande qualité = le risque

qu’elle prend de s’en remettre au hasard de ses goûts singuliers, imparfaits, légitimes, que je ne partage pas toujours, sinon en amitié. Surtout, la revue s’en remet aux talents bien trempés qui

s’offrent au jeu de l’anonymat poussé dans sa logique du texte pour le texte.

Sans nom d’auteur, le dernier livre d’Au choix serait-il accepté par l’éditeur qui d’habitude le publie ?

Ici, point de commande, pas de passe-droit, nul copinage. La revue Dissonances choisit des textes que des auteurs

envoient, curieux principe.

Insistons-y. Toutes les revues en place, à commencer par Décapage, que l’anti-rouille ne gratte certainement pas, sont en mesure de publier un

auteur en vue. Seule Dissonances s’offre la simplicité de publier ou de refuser son texte.

À dire le vrai, on compte peu d’audacieux parmi les écrivains en place. L’anonymat ne les tente guère, ni la virginité d’une porte fermée.

(Ceci est un défi. Quel pleutre le relèvera ?)

Le principe de publication est donc simple : les textes sont rendus anonymes avant lecture par une tierce personne. Les grincements de dents qui en résultent font

la joie des dentistes (voir l’édito de Jean-Marc Flapp) ; les prothésistes n’en dorment plus de joie, les vampires s’entre-sucent, les névrosés mangent leur psychanalyste.

Cela dit, les mines atterrées du comité de lecture découvrant le nom en place qu’il vient de refuser sont tout aussi réjouissantes : la vertu a ses contraintes et

le suicide, parfois, ses vocations.

Car aucune revue, à ma connaissance, ne se risque à publier ou refuser un texte sur la seule base d’un goût forgé par la lecture. La littérature y gagnerait

pourtant de faire ses preuves par la littérature, excluant de ce fait les séductions involontaires du nom d’auteur, ses mondanités. Peu de revues affichent des goûts littéraires, finalement,

beaucoup présentent des marques de fabrique.

Faites l’expérience suivante : conciliez-vous la bienveillance d’un écrivain en place, suffisamment vénal ou facétieux, qui publie en revue, Décapage par

exemple. Envoyez-lui le texte que vous avez écrit, auteur sans nom, écrivain du dimanche, illettré notoire (au choix). Demandez (corrompez, suppliez) qu’il l’envoie sous son nom. Tenez-moi au

courant.

Cette pratique de l’anonymat témoigne d’une belle confiance en soi des trois, aujourd’hui quatre larrons du comité de lecture, capables de s’en remettre à leur

jugement, à leur culture, en s’exposant aussi aux canulars toujours possibles…

La qualité du dernier Dissonances tient en quelques noms pour la surprise des textes, des images, et dans la revue tout entière pour son parti pris

d’ouverture aux voix qui se présentent, sans recommandation autre qu’elles-mêmes. Cela s’appelle : Une revue de littérature.

Courageux anonymes, grands écrivains pleutres, autres combinaisons possibles, préparez-vous ensemble à un amer combat : le numéro 25 de Dissonances entend

vous faire la peau, dès juillet

2013.

PS : En attendant, soyez pas rats sur vos paillasses : rabonnez-vous.

Arthur, le rêve et la révolution

“Camerado, this is no book,

Who touches this touches a man”

Walt Whitman

Attente.

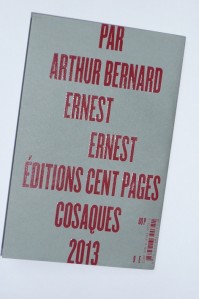

C’est peu dire que de dire et redire (le redire à nouveau) que j’attendais ce livre, le dernier livre d’Arthur Bernard, le tout dernier pas le dernier, des éditions Cent pages. Le voici, vraiment beau, et avec dédicace.

Il m’arrive par surprise, je le guettais pourtant, depuis un an, plus rien (ah si, un livre chez Parigramme, lu rapidement, trop vite et partiellement : la vie est imparfaite, mais pas seulement) ; donc, chez Cent pages, depuis un an la diète (ah ! parlons-en de la diète généralisée, du manque de Livres : Où est passé Handschin de chez Argol beaucoup, mais plus vraiment ?).

Figurez-vous qu’Ernest Ernest, le dernier livre d’Arthur Bernard, le tout dernier entendons-nous, était prévu au catalogue de l’année 2006-2007 des Éditions Cent pages, annonçant par surcroît, À la recherche du temps perdu, de Marcel Proust, le même que l’autre…

Tombeaux d’un doux.

Tombeaux d’un doux.

Ernest Ernest est un double Tombeau dédié à deux figures, faites hommes aussi, de révolutionnaires éloignés dans le temps, un siècle et plus, mais proches par le parcours et dans le cœur d’Arthur Bernard, qui ne les a « connus nulle part ailleurs que dans les livres, les mots, les leurs (…) » Ernest 1, Cœurderoy, « rêveur… ennemi de toute règle et de toute mesure »1, voué au suicide comme d’autres le sont au bonheur ; Ernest 2, Guevara, dit le Che, « Guérillero, homme politique, médecin »2, celui qu’on sait, dont la légende, faite vie aussi, est déclinée sur de nombreux tee-shirts, bérets, casquettes et pages wikipedia. En prime : l’étoile.

Le titre, Ernest Ernest, sur la première de couverture, sans mention spécifique, autorise la rêverie, le doute préliminaire, l’instant dubitatif. De qui, de quoi est-il question ? Les amateurs des Éditions Cent pages savent cependant qu’Arthur Bernard est préfacier des Jours d’Exil de Cœurderoy, Ernest, auquel il emprunte le nom pour habiller l’un de ses personnages (Le neuf se fait attendre). Le lecteur relira avec profit la préface en question : « Car Cœurderoy est avant tout un homme qui écrit, qui sent, en artiste, qui se sent artiste, s’il pense, raisonne en révolutionnaire. » Un peu plus loin, le portrait fraternel ressemble à un autoportrait : « Être tout entier dans ce que l’on écrit, cette passion éperdue… »

Tombeau littéraire et poétique, ce livre est une méditation sur la révolution (l’idée, surtout, insiste A. B., et c’est tout dire de ce que la révolution doit à cette passion éperdue), celle des bouleversements et des retours sur soi, devant ces deux grands morts, l’un anonyme, l’autre légendaire, deux images de l’homme d’exception ; accent mélancolique, satire, lyrisme et bilan personnel en composent la matière : vie de lectures, vie d’homme, d’abord jeune, puis moins.

C’est pour cela un très beau livre.

Sur la révolution (l’idée), cette passion collective dont la mythologie ensoleillée dans nos esprits et nos contrées supplante les coliques rouges du sang versé. C’est en cela un très beau livre sur la mort des héros, des vaincus, « pas des victimes » (ce sont pourtant souvent les mêmes, en 62 comme en 61) ; c’est aussi et surtout une méditation sur le temps, la tempe qui passe au gris, sur l’énergie qu’il faut pour extraire de toute vie, une vie – sa vie – toute entière là où on la laisse quand on la laisse, parfois mal accordée à celle des autres, à son époque, quand ce n’est pas à ses désirs. « Comment peut-on vivre en 2012 ? par exemple » est la question qui clôt ce livre, sans réponse véritable. Encore que les deux dernières pages, recto verso, vignette et citation, une fois le récit clos, nous parlent encore de ce dont parle le livre.

C’est pour cela un très beau livre, sur l’œuvre inégalée d’Arthur Bernard, le nœud qui la nourrit, son art, politique du récit et politique des convictions, part d’ombre aussi. La vie racontée d’Ernesto est certes intéressante, mais un peu moins pour moi qui ne l’ai pas connu, ni en livres, moins encore en tee-shirts.

Ce livre rectangulaire comme un tombeau est fait de strates, de stèles, visibles et invisibles, c’est un livre de lectures, sur la lecture, lecture d’une vie, lecture d’un livre, d’une autre vie, d’un autre livre, les deux Ernest nous laissent entendre que c’est cela et c’est tout un. Vie œuvre mêlées. Ainsi nous ne disparaîtrons vraiment qu’au jour où seront morts les seuls vivants capables de nous nommer, de retenir notre nom dans le livre qui sera notre tombeau pour l’avenir, avec fluctuation des cotes de la reconnaissance toujours possible. De là, dans ce beau livre, et pour cela très beau, tombeau dans le tombeau, cet art de retenir au bord du socle ou de la stèle le nom de quelques inconnus, instants de vie, art parodique parfois : Gros, Jannot ou Dürhing, ce partisan de la révolution par la douceur, parmi d’autres innommables. C’est en cela encore un art poétique dédié au mode mineur chez les auteurs majeurs, le temps qu’un siècle sensible s’en aperçoive enfin ; et plus encore, un livre dédié aux Noms qui ont compté et comptent encore dans la vie œuvre d’Arthur Bernard : Beckett, Céline, Flaubert, on le savait. Et quelques autres, Nizan, Godard, Malcolm Lowry, Laforgue, Queneau que je retrouve avec plaisir. De cette manière, le livre rend compte des goûts d’un homme de l’autre siècle, exilé dans le nôtre.

Du coup, lisant ce livre, le lecteur (insistons) se trouve face au défi de ce à quoi la lecture le confronte : les signes sur le papier en disent toujours plus long que le papier n’en saurait contenir. Les strates de signification se superposent, s’ajoutent les unes aux autres, se contredisent ou s’additionnent et finissent par faire plis dans l’esprit du lecteur déjà lourd d’autres strates, acquises, innées, expériences et culture qui lui sont personnelles et qui se mêlent au livre : une crypte à décrypter, en aveugle, pas de bougie.

« La météo de nos humeurs. »

Ernest Ernest d’Arthur Bernard est un beau livre (le redirai-je assez) sur la fragilité des traces que nous laissons. La vie y est décrite par éclairs, Commencement et Fin, Prologue et Épilogue, Tête et Jambe : le ventre a disparu, même si le corps souffrant de l’Exilé, liquidé dans son école, veines ouvertes dans son grenier, est raconté par le menu, ouvrant par ce côté la voie aux envolées (pour moi grand-guignolesques et) romantiques sur la régénération, le suicide ou la mort, choisissez, ou la révolution sans fin des deux Ernest. Apprendre à mourir pour commencer à vivre.

La tentation est grande pour le lecteur d’Arthur Bernard d’interpréter les signes, oracles de papier, les mots, les anecdotes, les silences, dans cette mise en scène de soi devant ces deux Tombeaux. Ernest Ernest ne feraient qu’un alors avec Arthur, le mot de la fin, d’une évidence première, action armée et langue guerrière réconciliées. Ce livre afficherait la météo de l’âme d’un écrivain qui ne colle pas à son époque. « Adhérer, un idéal de mollusque », disait Georges Hyvernaud, un quasi inconnu.

Démocratie thérapeutique.

Spectateur impuissant des années 60, Arthur Bernard a ruminé l’idée de révolution dans toute son œuvre et, nous dit-il, toute sa vie. De là, cette mauvaise foi cinglante qui porte le pamphlétaire qu’il est à regarder d’un œil soudain moins myope la Rrrévolution de mai 68, que la jeunesse de sa génération aurait portée moins dans les couilles qu’à la boutonnière : « Quand on voit leurs restes, on se dit qu’heureusement il y a la mort qui déblaie, égalise tout au bout du bout. » Ernest et Ernest seront pour lui les contre-exemples virils de cette révolution armée de couteaux suisses, au risque d’en être aussi, mais involontairement, les Dupond et Dupont récupérés par les tee-shirts de la révolution marchande. Les pages consacrées à l’annonce de la mort du Che illustrent l’ambiguïté marquée, à peine troublante pourtant, du livre, de tous les livres d’Arthur Bernard, sur le sens de l’action politique, signification et direction. Ce n’est pas tant la théorie sur la révolution ou les débats sur la violence organisée qui en font l’intérêt que la manière propre à Bernard de manier le détail dans sa portée multipolaire et son indétermination chronique. Le traitement de la récente affaire Coupat, jamais nommée, mais signalée par « les attaques réelles ou présumées contre le réseau des diligences à très grande vitesse, la Wells Fargo française du XXIe siècle », met en balance ironie et admiration muette. Dans les deux cas, de l’ironie ou de l’admiration, manque la réalité du monde, taillée dans le réel des mots.

J’aime ce mauvais esprit. L’hommage aux deux Ernest sauve à la fois l’idéalisme révolutionnaire, l’action armée et la mauvaise conscience de l’intellectuel face à l’action. Lisant ce livre, Web sous la main, je suis tombé sur une photo de Sartre et Guevara : malgré le havane commun, les pieds du philosophe, sur la tranche et rentrés, en disent plus long sur la position de l’intellectuel armé d’un couteau suisse face au Révolutionnaire incarné. « Pour le vingtième [siècle], en France, la révolution, son idée sèche, ses fruits secs passent souvent par les classes préparatoires, pas à l’insurrection, juste aux grandes écoles, une spécialité. »

La mauvaise foi et la mauvaise conscience, doublée d’une ironie féroce et douce, très bel alliage, donnent à ce livre sa mire et sa puissance de tir. Enfant de notre époque finalement, Arthur Bernard, ou l’écrivain qui parle en lui, vit l’engagement comme une impossibilité féconde. Révolutionnaire sans révolution (les choix pourtant ne manquaient pas : Régis Debray, Henri Alleg…), Arthur Bernard choisit la position du réfractaire, célébrant en même temps l’insurgé, parfois vainqueur, toujours vaincu. Hommage de l’intellectuel à l’homme d’action, ces pages, tout en ambivalence rythmée sur la violence et les démocraties thérapeutiques définitivement parfaites (on peut changer de vie, pourquoi changer le monde), règle en même temps son compte à l’absolutisme du Bien, « ce blanc démocratique qui sèche sur notre petit pré. (…) À la télé, on ne voit pas couler le sang que nous versons… »

Tout foutre en l’air ?

Difficile d’en sortir, une fois qu’on a goûté aux conforts des démocraties policées qui placent l’école au cœur de leur système de dressage et de pacification. La question déborde de loin la révolution ; en témoignent aujourd’hui les romanciers tout droit sortis des classes prépas, qui sont légion et bien placés au box-office des compromis avec ce qui existe d’institutions consommatrices de renoncements. L’écrivain bien dressé mange sa soupe en silence, retour des bonnes manières et des investissements :

« Comment sortir de l’école quand on prétend tout foutre en l’air y compris ce dont on sort, la littérature, l’art, les idées, la politique alors qu’on n’a jamais cessé d’être assis au premier rang, pas trop loin du maître ? La question m’a toujours semblé centrale dans le tout petit monde dont je suis moi aussi, dont ceux qui l’habitent et en sont habitués croient que c’est le monde en vrai ? L’univers tout entier, dans une salle de classe, écrit au tableau noir et à la craie. Comment y échapper ? »

L’ironie douloureuse résume le livre saisi dans son entier, tableau et trajectoire. La fin, la citation de dernière page, placée en tête de cet article, répond à la question de manière tout aussi douloureuse en renversant le cours imperturbable du désenchantement. Dans le miroir des illusions nourries par le langage, « la nostalgie de l’avenir », qui nous promet du neuf, ressemble à celle d’un passé inutilisable. Le malentendu est inévitable : l’ordre du langage n’est pas l’ordre du monde.

« Voilà, c’est vite dit et mal dit, ce n’est que salive, encore, en tout cas du papier et des mots. »

Coraggio, fratello !

Notes

1Jours d’Exil (Fragments), Coll. Cosaques, Éditions Cent pages, 2003, p. 65.

2Wikipédia (en ligne le 1er mai 2013)

La lecture enchantée et goguenarde de Marie Bornasse de Cécile Richard, livre acheté le 6 avril à L’Herbe entre les dalles, apaise mes doutes momentanés sur la littérature. J’ai des passages avides. Depuis huit jours, je

doute, donc je lis. Les délicatesses de l’âme et les fragilités de l’être y sont piétinées d’une page de robustesse à l’autre de grossièreté. L’âme, dans ce livre, a un air de chou-fleur ; le

corps, la densité du chancre. L’exubérance et le mauvais goût offrent au lecteur dépérissant une prose enfin léchée avec la langue. Ça le titille et le réveille. Ça lui bafouille les globes.

Enfin des culs à pleine lampée, des corps à rouler sous la joue, des flux et des débordements sanguins ! Extinction de l’âme et de ses simagrées, le corps de la langue râpe à la tête du lecteur.

En a l’oreille léchée à neuf. Son viscère saute de joie, sa boîte crânienne s’en décalotte l’attente. La prolifération métastatique du gros et gras procure santé et redonne au lecteur épuisé par

les diètes laxatives des éditions de Minuit (un exemple), d’Actes Sud (deux exemples), le souffle du buffle cornu à défaut de l’âme bornée de la mésange. Il y a, n’en doutons pas pourtant, des

délicatesses cachées au fond de l’aisselle de Marie Soleil. Y mettre le nez, s’en remuer la langue. Les maladresses de la syntaxe, moulées sur les rythmes de l’oralité, dont parfois le lecteur ne

sait qui doit les assumer, ont le mérite inestimable d’une prise de risque à quoi devrait se confronter la littérature d’aujourd’hui pour conjurer la mort qui s’étire dans nos yeux.

Cécile Richard, Marie Bornasse

Dernier Télégramme, 2012

Paradoxe évident : les librairies éphémères vendent des livres pérennes ; les librairies pérennes, des livres éphémères.