BLOG

Nous choisirons désormais nos lecteurs. Pour toute commande, veuillez nous adresser un CV mis à jour et une lettre de motivation.

À moins, vous n’aurez rien.

(L’information valait de rompre le silence.)

Lucette à la plage, ou Comment mettre le feuj en poudre.

Il m’arrive en période estivale de surfer sur le net à partir des sites que je visite régulièrement. Prendre la vague d’un clic.

Aussi ai-je hier (avec synérèse) cliqué sur deux sites listés dans les marges du Journal d’Éric Chevillard, où notre site figure en dixième position en comptant par le bas (on ne décolle pas). On reste ainsi entre soi, réunis par une sorte de kibboutz des affinités.

(Le rythme reste bon, même avec diérèse.)

J’ai d’abord cliqué sur le site de Clément Bénech, jeunot brillant donc agaçant, auteur de bluettes balkaniques, pour y découvrir quelques paradoxes intéressants. C’est gênant de se lire. Moi non plus, je n’aime pas la littérature. Ouste ! J’ai cliqué sur le site de Lucette Desvignes.

Bonne pioche, vague puissante !

Ce blog déroule une syntaxe imputrescible – et la morale qui va avec – sur la littérature, le cinéma, la politique. Je l’avais visité, mais sans y revenir. J’y suis revenu par conscience professionnelle. Ne laissons pas notre impression première guider nos pensées et nos choix. Insistons, revenons. Comme le dit mon maître : « Toute pensée est un massacre d’impressions. »

Je suis tombé sur une série de billets sur Paris-Plage. Est-ce la fraîcheur de l’eau en temps de canicule ? La perspective d’une vague propice à la pensée et au massacre ? J’ai plongé. J’ai exploré les fonds. Les quelques billets lus, puis le blog parcouru jusqu’en janvier 2015, me confirment le malaise de mon impression initiale. (Je ne désespère pas de la soumettre au massacre.) Voyons cela.

Lucette Desvignes déploie, sur un épisode de Paris-Plage, une rhétorique tout en glissements familiers. Je suis pour les glissements, je les pratique, je les appelle : ils obligent la pensée à des hors-piste. Partir dans les décors donne un sens imprévu à la réflexion. C’est crever l’arrière-plan rhétorique de sa propre pensée pour libérer dans un mouvement unique la vigueur d’une affirmation et les partis pris qui la construisent et la défont.

Car qui s’oppose à l’harmonie universelle et à la paix entre les peuples (sinon les peuples mêmes) ?

Commentant la mise en place par la Mairie de Paris de 200 mètres de sable consacrés à Tel-Aviv, sous le vocable scénarisé de « Tel-Aviv sur Seine », Lucette Desvignes fait part à ses lecteurs, « belins-belines », de son indignation. Elle étouffe. Elle fulmine. She blows off steam.

Je me garderai de faire des commentaires sur Paris-Plage ou sur l’opportunité qu’il y aurait à recevoir de nouveau à l’Élysée le défunt Mouammar Kadhafi. Je ne me demanderai pas non plus s’il faut se féliciter de la reprise des ventes d’armes françaises, accepter le massacre de Palestiniens par des colons fanatisés, tolérer la violence d’une armée sioniste en France et à l’étranger, ou lire Trash-Crest, le prochain livre de Claro. Non. Je suis contre la mort de populations civiles et les politiques d’exclusion et de discrimination. Je suis contre. Je ne suis pas pour (inutile de m’obliger à lire Claro).

Je me contenterai de signaler les glissements de rhétoriques, les changements de plans et de perspectives, les incidences de la pensée butant contre ses partis pris, que j’approuve, que j’appelle, que je chéris en général et, en particulier, chez Lucette Desvignes.

Penser, c’est partir d’un coup – glisser, c’est explorer les pieds devant de nouvelles perspectives. (Je réserve ce bon mot pour mon blog.)

Quatre billets sont consacrés à cette chronique de la vie parisienne. Je les ai lus dans l’ordre inverse de leur date de publication. Je les commenterai de même.

Au 18 août, l’instinct en moi a sursauté. Mauvais signe. Aurais-je peur d’affronter des représentations que je ne partage pas ? Ne suis-je pas un esprit libre ? Ai-je des susceptibilités ataviques ? « Les gens qui s’y pressaient étaient presque tous des Juifs pro-israëliens », écrit Lucette Desvignes de Tel-Aviv sur Seine. C’est un fait, pas un jugement. C’est un fait objectif, nous dit-elle. Je précise incidemment, pour ne plus avoir à y revenir, que le mot israélien prend un accent aigu, raëlien un tréma. (En revanche, le nom de Marc Levy ne prend pas d’accent. C’est compliqué, le judaïsme.)

Je ne sais pas comment Lucette Desvignes reconnaît un « Juif pro-israélien » dans une foule, ni comment elle détecte parmi presque tous les Juifs qu’elle dénombre et reconnaît ceux qui pourraient être pro-israéliens sans être – disons par exemple – anti-palestiniens ? Hostiles à la création d’un état palestinien autonome ? Ou qui pourraient n’être pas Juifs du tout ? Des Juifs qui ne seraient pas juifs ça s’est déjà vu dans Monsieur Klein. Ou des Juifs qui pourraient alterner moments d’humeur et moments d’intelligence ? Ça me semble possible, dans une foule.

Cette obsession de la distinction ethnique, affichée pour la dénoncer dans certains de ces billets, m’a fait penser à ces gens dont je suis qui féminisent à tout bout de champ le genre des mots (des titres et des fonctions, « de la même auteure », par exemple) pour militer contre la discrimination de genre et qui, ce faisant, finissent par ajouter du genre aux genres au lieu de porter le débat sur l’égalité réelle des droits.

George Montandon en son temps (tous les Suisses ne s’appellent pas Pierre Girard) avait développé une méthode infaillible pour reconnaître un Juif, titre de l’un de ses ouvrages sur la question. Je ne ferai pas l’injure à Lucette Desvignes de l’associer à Montandon, ma rhétorique s’y emploie suffisamment. Je me demande si ses catégories de « vacanciers garantis bon teint » et de « Parisiens non garantis bon teint (un peu bronzés surtout peut-être) », s’appliquent à la situation de « filtrage identitaire ethnique » dont parle Lucette Desvignes pour Paris-Plage. J’ai connu des Juifs (assimilés ? religieux ? indécis ?) particulièrement bronzés avant et après exposition au soleil. J’ai connu des Arabes (des Musulmans ? des Noirs ? des Français ? des catholiques ? ) blonds à la peau délicate et blanche. J’ai connu des Arabes qu’on prenait pour des Juifs, qui en portaient le nom et, inversement, des Juifs que l’on prenait pour des Arabes. Moi, quand j’étais jeune, on me prenait pour un Chinois (je ne blague pas), alors que j’avais presque tout du Juif vendéen. Le très beau film israélien (ou est-ce sioniste ? le fils de Moshé Dayan y tient un rôle important) Beyond the Walls (1984), d’Uri Barabash, qui met en scène des prisonniers juifs et arabes dans une prison, joue admirablement sur les appartenances supposées de ses acteurs et les préjugés des spectateurs ; Michel Khleifi, réalisateur belge (ou est-ce palestinien ? il a deux passeports) recourt au même brouillage des stéréotypes et des attentes du public dans Noces en Galilée (1987). La vie est aussi complexe que la rhétorique. Du vrai cinéma.

Le billet du 14 août porte plus haut encore la défense des peuples opprimés contre les « incursions hébraïques sur nos plages ». Tout l’art du pamphlétaire est de savoir oser. Ici : chapeau ! Les peuples opprimés ne manqueront ni d’envahisseurs ni de défenseurs. Les voici pourvus. J’imagine que Lucette Desvignes a parlé dans son blog, en autant de billets et avec autant de fougue, des femmes kurdes livrant bataille pour la défense de Kobané contre les Juifs sanguinaires de l’État islamique. Les combats pour la défense des peuples en lutte n’étant pas exclusifs les uns des autres, j’imagine encore que la fougue viticole (je redérape) de Lucette Desvignes ajoute à son combat pro-palestinien tous les combats possibles et actualisables.

Écrivant cette dernière phrase, je me suis demandé si je pouvais être moi aussi – politiquement et intégralement s’entend – anti-palestinien, pro-palestinien, antisioniste ou pro-israélien. L’exclusivité est-elle là aussi indispensable ? Suis-je ici sommé de choisir ? Puis-je mixer les points de vue ? Il me semble que la politique cherche d’abord à dire le droit et à le rappeler afin ensuite de l’appliquer et de le garantir dans la réalité et dans les faits, pas dans la reconstruction idéologique ou fantasmatique des faits. Il n’y a pas de coexistence possible sans réalité partagée – c’est-à-dire constatée et reconnue ensemble et au même moment. Les positions massives et inconditionnelles que développe Lucette Desvignes marchent à reculons et accentuent les points de séparation. Le secret de la frontière, c’est aussi celui des points de contact. Comme j’aurais aimé un GazAviv sur Seine improvisé ! Que les soixante-cinq années d’existence israélo-palestinienne (en réalité, beaucoup plus) ne soient pas encore parvenues à rendre les frontières poreuses et à faire appliquer le droit est par ailleurs désolant. Ce n’est guère surprenant. Le champagne du 13 septembre 93 reste amer. Et en même temps !… Le temps qu’il a fallu « aux hommes de bonne volonté », d’abord armés jusqu’aux dents, pour qu’ils acceptent de déposer les armes, en Irlande par exemple… Ou bien le temps qu’il a fallu en France pour reconnaître officiellement les crimes et les bienfaits de la colonisation…

Le temps politique est long, Lucette. (Fini les atermoiements, parlons d’homme à homme.) Personne ne se console de la mort répétée d’un enfant. Sauf la rhétorique peut-être.

Vous lisant, je me suis interrogé sur vos connaissances du conflit israélo-palestinien. Vous en donnez une vision manichéenne, que je refuse (ou que je ne veux pas voir), à commencer par la vision que vous avez de la guerre de l’été 2014 et de « la résistance pacifique des Palestiniens » (14 août) opposés aux « sanguinaires colons » (11 août). Il serait intéressant de revenir sur l’enchaînement des provocations et des interventions militaires en juin 2014, juste après l’accord politique entre le Fatah et le Hamas. Devinette trop simple : À quels extrémismes politiques profitent les provocations et les réponses démesurées aux provocations ? Que nous dit l’histoire des conflits qui durent ? Quelle est la responsabilité des peuples dans ce qui leur arrive ? Question doublement scabreuse, avec ou sans La Boétie.

Votre présentation de la situation rejoint ce que certains chroniqueurs appelaient, en 14 comme en 40, les guerres juives (cf. Taguieff, L’antisémitisme de plume, Berg, 1999, p. 501) rapportant toute guerre à une seule responsabilité, à une seule cause, toujours la même, au seul belligérant (ou non) qui en porterait l’entière et souveraine responsabilité. C’est théoriquement possible. Les Israéliens sont tous des sanguinaires. Il faut détruire Sodome.

Vos remarques sur la Shoah et son utilisation politique sont elles aussi erronées (vos billets du 2 janvier 2015, et suivants). Entre les années 30 et 60, les réfugiés puis les déportés juifs ne constituaient pas un atout dans la politique israélienne. C’était même le contraire. Les Juifs de la diaspora, puis les rescapés, donnaient une image piteuse du Juif combattant que ce nouvel état militaire et agronome, la pioche et le fusil si l’on résume hâtivement, voulait donner de lui-même. L’Agence juive a été ambivalente, hostile et conciliante, à l’égard du transfert des juifs allemands vers la Palestine dans les années 30. Le Septième million (1993) du journaliste Tom Seguev en a fait la démonstration ; elle est encore pertinente (l’histoire est un discours changeant). C’est le procès d’Eichmann en 1960 qui renverse la rhétorique politique. Le manichéisme ne servira ni la cause palestinienne ni la cause israélienne : car c’est la même, vue d’angles différents.

(Apprendre à faire cercle sans arrondir les angles. Puissance d’invention de la rhétorique !)

Votre allusion à Enrico Macias (14 août) m’a paru d’autant plus déplaisante qu’il semble depuis peu avoir été le chanteur préféré de Ben Laden ! (J’en rigole avec vous.) Que vient-il faire dans cette galette azyme et hors saison, Lucette ? Et que dois-je penser de cette formule « israéliens pur jus kasher » du 11 août ? Vous avez votre franc-parler, Lucette, en véritable tribune des peuples trompés ou opprimés. Mais comme les peuples, la rhétorique a une histoire. Votre formule m’a remis en mémoire les propos de Jean-Marie Le Pen, tribun s’il en fut, sur Anne Sinclair traitée de « boulangère azyme. » De toute évidence, dans le contexte, vous faites allusion aux spoliations israéliennes et non aux personnes. Mais votre « pur jus kasher » vous fait quand même dérailler dans les décors parfaitement identifiés de la rhétorique antisémite. Attention, Lucette. Je n’ai pas dit que vous étiez antisémite (je n’en croirais rien le fussiez-vous) et que votre indignation se drapait dans un combat antisioniste pour en masquer les remontées anti-juives. D’ailleurs, certains antisémites aiment les Juifs. « Chez eux », écrit Drieu dans son Journal. Remarquez, si je vous suis entre les lignes, à Tel-Aviv sur Seine, les « Juifs pro-israéliens » se sentaient d’instinct chez eux.

(Rassurez-moi, Lucette : vous n’êtes quand même pas antisioniste ?)

Votre rhétorique fait des détours qui m’intéressent. Je vois à peu près bien d’où je vous parle et les détours que j’emprunte. Je me demande d’où vous (me) parlez. Quelle mouche vous pique sur cette question de Paris-Plage au-delà de la question humaine et politique ? (Les causes de manquent pas, la vie est courte, pourquoi choisir ?) Quelle expérience lointaine est repliée sous votre engagement d’aujourd’hui ? Je ne crois pas qu’on se réveille un beau matin transformé en vermine scolaire agitant en pure perte ses petites pattes, sans avoir peu ou prou une raison dans la nuque (vu sa complexion noiraude, Kafka n’aurait peut-être pas été admis à Tel-Aviv Plage. Qu’en dites-vous ?)

Votre billet du 11 août est lui aussi marqué par une rhétorique historiquement identifiable (pas besoin de policier, juste d’un manuel d’histoire).

D’abord le procès d’intention que vous faites à Anne Hidalgo, qui chercherait selon vous à « flatter les électeurs juifs dans le sens du poil » et, en second, l’exclusivité juive de l’électorat que vous lui prêtez (je laisse de côté la métaphore animale). Ensuite le soupçon « que l’argent de la reconstruction des inacceptables dégâts de l’été dernier est bloqué par Israël pour sans doute le faire fructifier (…)». Pourquoi pensez-vous qu’Anne Hidalgo a des penchants pour la flatterie exclusive de l’électorat juif ? Pensez-vous que seuls les Juifs aient à Paris le droit de vote (« le droit français ne s’appliquait plus sur cette plage exotique », écrivez-vous le 18 août) ? Je m’interroge. Composent-ils la majorité de l’électorat parisien ? Les électeurs juifs sont-ils les seuls sensibles à la flatterie ? Sont-ils partout ? Faut-il les craindre ? Où voulez-vous en venir ? Je me perds en questions. Avez-vous des réponses ?

Enfin, le soupçon de détournement (possible, toujours possible) de l’argent de la reconstruction est encore historiquement marqué en l’absence de faits ; voyez par comparaison le Juif Cahuzac et le Juif Balkany – ce dernier est vraiment juif (religieux ? laïque ? indifférent ? assimilé ?) et pas encore condamné. D’où tenez-vous que l’ambition du gouvernement israélien en la circonstance soit d’abord de « faire fructifier l’argent » ? Le Juif et l’Argent, le Juif exclusif et l’Argent exclusif objet des désirs juifs, est une tarte à la crème sans crème ni tarte. Vous seriez trompée sur la marchandise. En vous lisant, j’y ai pensé. Je ne vous tiens pas pour responsable de mes pensées, Lucette. Vous n’y pouvez rien. Je les interroge avec vous. N’y voyez rien qui soit de nature à vous offusquer. D’un vociférateur à l’autre, on se comprend.

De fait, vos propos m’ont agacé. Ils m’ont aussi enchanté en me donnant l’occasion d’interroger ma propre situation. Ce n’est pas tant la situation israélienne et palestinienne qui m’intéresse. Je ne crois pas que nous pourrons résoudre à distance ce conflit, par blogs interposés. Ce conflit, je suis contre. Je l’ai dit. Tout comme vous, je n’aime pas qu’on tue les gens. C’est plutôt la situation rhétorique qui m’a interpelé. Quelle mouche vous pique, Lucette, sur votre petite étendue de sable ? Quelle justice parallèle défendez-vous avec autant d’indignation et de mauvaise foi – double qualité ?

(Une dernière chose, sans rapport direct, donc capitale. Votre billet du 29 mai 2015 sur nos Grands Morts Momifiés, Germaine Tillon, Geneviève de Gaulle-Anthonioz, Jean Zay, Pierre Brossolette, parle d’un tollé de protestations, d’antisémitisme et de Drumond. Je ne comprends pas votre allusion. A-t-on mis du sable hébreu au Panthéon ?)

(J’oubliais votre post du 15 janvier. Dans la foule des 50 officiels défilant le 11 janvier au son de l’unité nationale, vous remarquez à juste titre la seule présence réconfortante de Netanyahu, que vous semblez avoir pris en affection dans votre blog, oubliant l’humaniste Hongrois Viktor Orbán et la liste de tous les représentants de la liberté de caricature : de la Turquie au Maroc en passant par la Russie et Gaza, les noms ne manquent pas. Selon vous – je ne vous lâche plus, Lucette, une vraie passion ! –, Netanyahu serait venu pour « ramener au pays quatre victimes juives » (la suite de votre phrase mériterait à elle seule un billet, mais je commence à me lasser de votre prose). Yohan Cohen habitait Sarcelles, Yohav Hattab, tunisien, vivait à Paris, Philippe Braham, originaire de Tunis, habitait Montrouge. Pour François-Michel Saada, je ne sais pas. C’est où, « au pays » ? Est-ce le pays que l’on habite ? Le pays d’où l’on vient ? Celui qui vous réclame ? Vous avez des infos précises ? Je suis comme vous, Lucette. Je préfère parfois mon indignation à l’exactitude des faits. On maîtrise mieux les raccourcis de soi à soi.

J’aime bien aussi l’audace de votre expression, « Musulmans de bonne volonté », du 10 janvier, que vous appelez à se montrer dans la rue le 11 tout en regrettant, le 15, que les Juifs morts ne se soient pas faits plus discrets. Vous avez le sens des formules explosives. Le militant ne parvient pas toujours à dépouiller le militaire en vous. Votre prose, c’est du vrai plastique ! Vous feriez des miracles avec un kärsher !)

Vous allez me dire, Chère Lucette Desvignes, que je vous cherche des poux dans la nuque à couper ainsi les cheveux de votre rhétorique en quatre. Eh bien, oui ! J’en ai trouvé que je me garde de déloger. C’est dans la nuque raide que leur piqûre est la plus efficace. Puisse-t-elle susciter le billet tonitruant qui nous changerait des marchands de sable.

Ainsi je suis allé en Angleterre muni d’un passeport et de pounds anglais.

Je suis d’abord allé à Charleston visiter la maison de Vanessa Bell, dans le Sussex, et à Rodmell, à 17 kilomètres, la maison d’été de Virginia Woolf. L’une est la sœur de l’autre. Laquelle ? Le jardin de Monk’s House est réputé. C’est dans une lodge en bois construite à cet effet qu’elle écrivait en été ces chefs-d’œuvre. Les Vagues y ont pris forme. Elle y a laissé la dernière note du 28 mars 1941. Difficile d’écrire Ulysses dans un endroit aussi fleuri ou The Sound and the Fury. Les Vagues suivent mieux le mouvement de l’air dans les fleurs. La passion des jardins a façonné la littérature anglaise, de manière plus ou moins durable. Time passes. Je ne sais pas si je relirai un jour To the Lighthouse, Mrs Dalloway ou Jacob’s Room. Je me demande si des lecteurs lisent encore Woolf en France ? J’aurais besoin d’encouragements. Mais la maison, je tenais à la voir. J’ai fait le tour du jardin, discuté avec une guide polissonne dans la chambre de Virginia Woolf, qui donne directement dans le jardin, j’ai failli consulter les livres de sa bibliothèque (tous faux, à part la collection des œuvres complètes de Shakespeare). « On ne touche pas ! » (Excusez-moi, c’est un geste naturel.)

Pour entrer dans la maison, Virginia Woolf devait passer par le jardin en empruntant un escalier casse-gueule et casse-tête, à tous les coups tu en prends un. On l’a imaginée, avec la guide rigolarde, cheville tordue, tête sonnée, errant dans le jardin au milieu de la nuit le pas pressé vers les bosquets… C’est en partant de Rodmell que Virginia Woolf s’est jetée dans l’Ouse pour en finir avec les intermittences de la folie. J’ai trouvé dans le joli village d’Alfriston, dans la boutique d’un américain exilé, Much Ado Books – des airs de notre mythique Shakespeare and Co – l’édition américaine du journal intégral aujourd’hui épuisé de Virginia Woolf. J’aime beaucoup les journaux intégraux. J’en lis beaucoup en ce moment. C’est la littérature poursuivie par d’autres moyens. Le facétieux libraire américain en exil avait aménagé un espace dédié au Bloomsbury Group et à ses œuvres parmi lesquelles on trouvait, cuillère gravée, A Spoon of One’s Own (à £20 la plaisanterie, j’ai posé mes limites).

Entre les deux, Charleston et Rodmell, l’église de Berwick et son cimetière valent le détour. J’ai fait le détour. Les deux sont décorés par les artistes du groupe de Bloomsbury qui se représentent en Madeleine ou en Christ, et tutti et quanti. Les peintures murales ornent l’église ; les corps des artistes, le cimetière. On voit à peine leurs noms dans la pierre. En réalité, je me trompe. Vanessa Bell et Duncan Grant sont enterrés côté à côté dans le cimetière de la petite église de Firle, pas loin de là ; à deux pas, la tombe de Clive Bell. Bell fut le mari officiel, Grant l’amant officiel. Chacun sa motte et de la discrétion.

La dernière fois que je suis allé à Monk’s House, en janvier 1991, j’ai trouvé porte close. À cinq ans près, l’Internet m’aurait évité un voyage dans le vide. J’ai appuyé un coude sur la barrière en regardant par-dessus les planches sans rien voir. Cette année, je veux dire 2015, c’était plein de touristes anglais et allemands, et moi du Mans, qui venions faire le plein de culture littéraire avant de revenir à David Lodge ou au dernier Maylis de Kerangal (la bourgeoisie a toujours eu de mauvaises lectures au-delà des bonnes). À l’époque, le bruit courait que la maison de Charleston allait être détruite faute de sous pour la maintenir debout. J’étais vite accouru. Depuis, tu payes le prix fort et tu traînes pas pendant la visite encadrée par Frances, la moins rigolote des guides officielles (avis aux vacanciers). Surtout tes mains, tu les mets dans tes poches. (J’aurais aimé feuilleter la brochure consacrée à Balzac et Vendôme posée sur un pupitre dans la chambre de Clive Bell.)

Les Anglais sont des excentriques formidables. À Charleston, la fine fleur de l’intelligentsia du début du siècle dernier s’est vautrée dans les transats du jardin, a pris des bains dans la mare boueuse, a coloré au pochoir les murs de la maison. Tout est couleurs et livres. Tout Balzac, Tout Goethe, Tout Michelet, Tout Shakespeare, Tout ceux qui comptent, chacun dans sa langue, des tableaux en veux-tu les voici, des baignoires peintes, des chambres peintes, des rideaux peints, des tables peintes, des fauteuils peints, la vaisselle peinte. Tu marches et manges dans la peinture. Tu poses ton cul dans la peinture. J’aime la subtilité anglaise.

Aucun chef-d’œuvre, la maison est le chef-d’œuvre. Les Anglais sont des artistes unassuming.

Chacun avait sa chambre, plus une pour les passages. Les couples formaient trio. Chacun semblait avoir couché avec tout le monde (on craint un peu pour les enfants dans cette ambiance). La chambre de Maynard Keynes est peinte par Duncan Grant, son amant de jeunesse et amant à demeure de Vanessa Bell. Une photo célèbre réunit Grant et Keynes. La voici (il a ensuite connu une Polonaise). Keynes aurait écrit dans cette chambre je ne sais quels livres importants entre deux voyages politiques pour la France. En voilà un qui avait le sens de la double personnalité, publique / privée. Je ne saurai pas vous dire si ce fait influence sa théorie économique.

La maison est pleine des photos et portraits d’un monde disparu (“A vanished world” dit Quentin Bell) : Roger Fry, Lytton Strachey, John Maynard Keynes, Duncan Grant, le grand E. M. Forster, Clive et Vanessa Bell (Julian, Quentin, Angela, les enfants), Virginia et Leonard Woolf, David Garnett, Mary Hutchinson. L’âge d’or de Charleston a duré une douzaine d’années, entre 1925 et 1937, au cours desquelles se sont rencontrés et croisés autour de l’étang (la mare boueuse) et dans le jardin Desmond MacCarthy, G.E. Moore, T.S. Eliot, Janie Bussy, Dunoyer de Segonzac, Jean Renoir et Charles Mauron (le traducteur, entre autres, de Forster en Français). Je ne suis pas certain qu’Aldous Huxley y soit venu. On a une photo de sa femme dans le jardin.

Et puis, dans le prolongement, je suis allé revoir Cambridge, où se sont nouées les amitiés du Bloomsbury group. Paris n’a pas changé, mais je peux te dire que Cambridge est méconnaissable, à l’exception de Mill Road la populaire (tu la montes et tu la descends, trois librairies d’occases dont la meilleure a disparu – Adieu Brown). J’ai failli m’y perdre. J’y ai pourtant vécu longtemps, il y a un quart de siècle. Ça rajeunit les becs jaunes.

David’s Bookshop est encore là. On s’est vaguement reconnu. « Stranger things happen in this book shop ! » Je n’y avais pas acheté l’édition originale dédicacée des Waves de Woolf, à £400, un peu plus que mon salaire de l’époque (un quart de siècle et on ne s’est toujours pas enrichi). Galloway and Porter ont disparu. J’y avais emporté pour £25 la première édition complète de Pilgrimage de Dorothy Richardson, sorte de Virginia Woolf relue par Katherine Mansfield. Je me rends compte en feuilletant les volumes que je n’ai pas dépassé la lecture du premier, Pointed Roofs. La série en compte quatre. Un quart de l’œuvre en un quart de siècle. La suite n’a pas d’avenir.

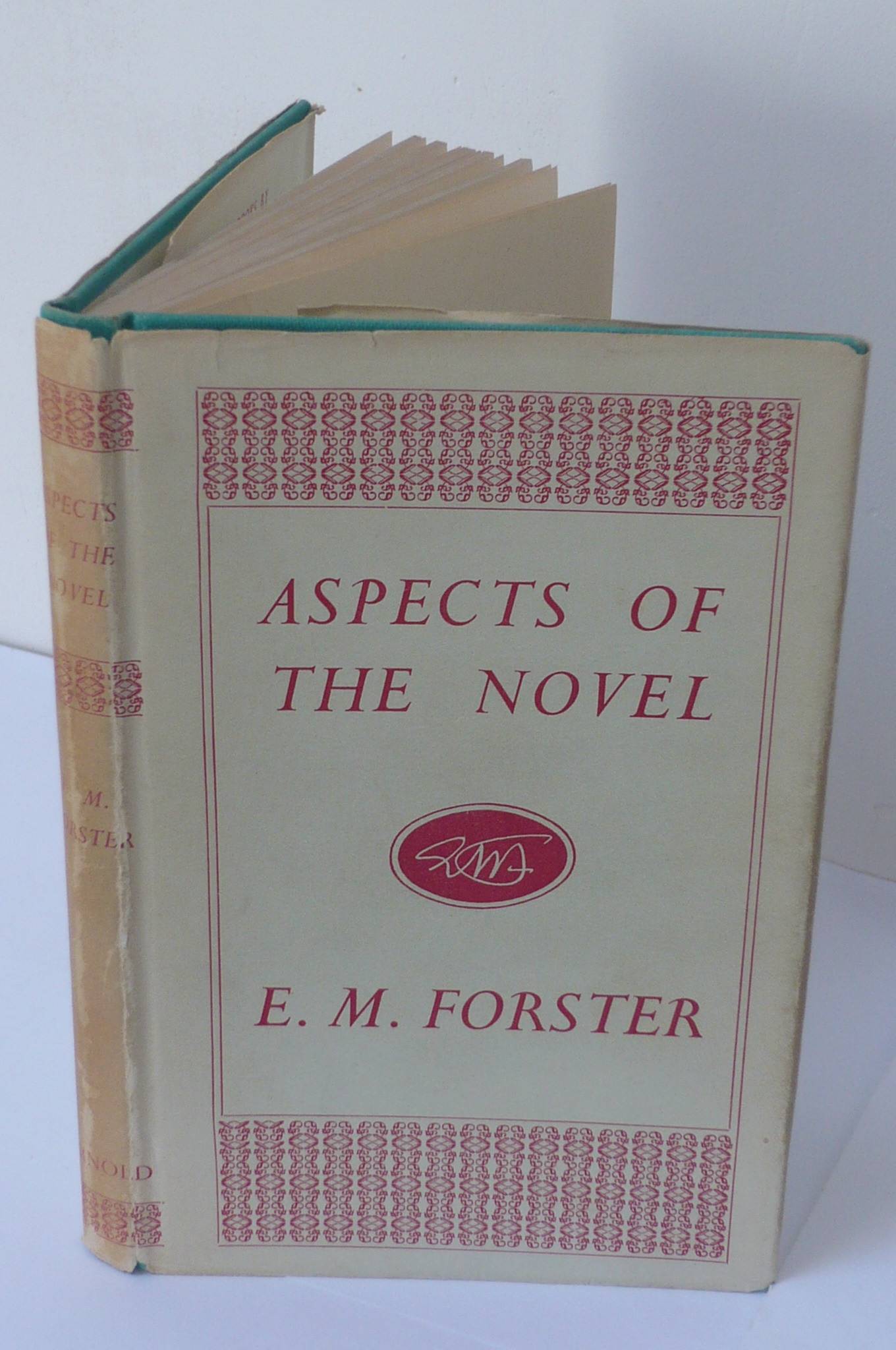

C’est aussi chez Galloway and Porter que j’avais collecté livre à livre la pocket edition of E. M. Forster’s works procurée par les éditions Arnold à partir des années Trente, cousues, reliées, avec jacket et parfois sans ! La mienne date de 1963. (Je ne donne pas cher de vos poches Actes Sud.)

Le désœuvrement aidant, j’ai fini par pousser la porte de la Cambridge University Press, en face de King’s College, et emporter les trois volumes reliés poids et haltères des Letters de Beckett, un Irlandais, prenant ainsi d’avance les lenteurs de Gallimard qui les publie au compte-goutte en français. C’est plus chic. En plus, Beckett reste un écrivain de langue anglaise (avec déraillements irlandais), quoi qu’en disent les manuels scolaires. À ce propos, je me suis mis à lire le livre iconoclaste de Pascale Casanova, Beckett l’abstracteur (Seuil 1997), qui recolle l’âme à ses longues oreilles. Ça commence comme ça :

« Beckett, tel qu’en ses photos terribles et hiératiques imposées par l’imagerie officielle, est devenu l’incarnation de la mission prophétique et sacrée que les dévots de la littérature assignent à l’écrivain. Alors on l’a rangé du côté d’une métaphysique vague, dans un curieux lieu solitaire, là où la souffrance ne laisserait place qu’à un langage presque inarticulé, informe, une sorte de cri de douleur à l’état pur, jeté tel quel sur le papier. (…) Cette mise en scène du tragique poétique, qui n’est qu’une des innombrables formes de l’annexion de la littérature par les philosophes, réduit le poète à la fonction passive et archaïque de médiateur inspiré, chargé du “dévoilement de l’être”. »

La Librairie Heffers, qui cède progressivement au marketing du 3for2, devenu proverbial en anglais (trois livres pour le prix de deux), nous a pris, business and pleasure, 4 exemplaires des Vingt sonnets à Mary Stuart. Achat ferme, pas de retour, 50% de remise. Je préfère ce libéralisme aux complaintes des petits militants à bas coûts.

J’ai bu des bières dans les parcs. À Cambridge et dans toute l’Angleterre, tu peux te vautrer dans l’herbe grassette avec ta pinte. Personne ne te dit rien. Tu peux amener ta couverture ou ton drap à pique-nique. Avec un livre, l’ivresse est double. Le soir, tu vas dans les jardins des prestigieux Colleges assister à des représentations de Shakespeare. C’est drôle, c’est relâché, c’est snob, toute la faune polyglotte et cosmopolite en vacances se retrouve chaque soir en pique-nique (une pièce, un lieu) pour s’envoyer des litrons colorés en bouffant des saucisses et des plats exotiques. C’est pas sans risque. Au début du troisième acte de Much Ado About Nothing, scène II, le bilieux jaloux annonce à Don Pedro que la promise de Claudio, son ami, est une traînée sans nom (“think you of a worse title and I will fit her to it”). Scène chargée de menaces qu’un bouchon de mousseux anglais pétant en direction des acteurs logés à même gazon allégea en libérant le vin et les rires (acteurs imperturbables).

A Midsummer Night’s Dream, la veille, se prêtait mieux à ses dégazages. Tout est intempestif et maîtrisé dans cette pièce aérienne, la plus libre de tous les temps, les acteurs et les spectateurs peuvent y ajouter ce qu’ils veulent : tout est déjà écrit dedans. L’art littéraire illustre mieux qu’ailleurs les ravages et la puissance illusoire de ses procédés sur l’imagination. Bottom’s Dream / Zettel’s Traum. On y revient.

Tout cela pour dire que la vie s’égrène en volumes achetés, rarement lus, au cours d’une courte promenade touristique.

La rentrée littéraire rappellera les distraits à la réalité de l’existence.